整形外科

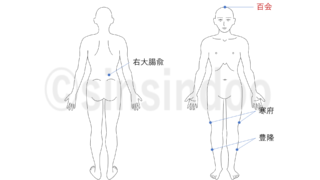

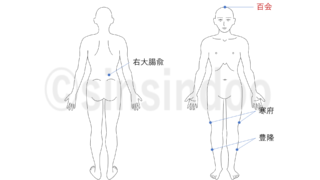

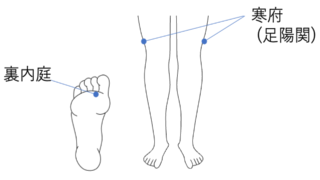

整形外科 寒邪による腰痛

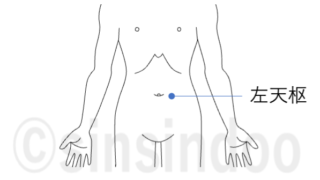

12月上旬。一旦寒くなっていたのに、最近、調子はずれに温かい。そんなある日の臨床である。60代、女性。問診はせずに、まずは望診・脈診・腹診。四診とは…望診・聞診・問診・切診 をご参考に。お腹を診ていると…。「イテテテ… 」「ん? どこが痛い...

整形外科

整形外科  血の弁証

血の弁証  ご来院の皆様へ

ご来院の皆様へ  自分でできる健康法

自分でできる健康法  東洋医学って何だろう

東洋医学って何だろう  消化器内科 (肝臓科)

消化器内科 (肝臓科)  血の弁証

血の弁証  ガン

ガン  さまざまな病気の原因と治療法

さまざまな病気の原因と治療法  Q&A

Q&A  口腔外科

口腔外科  さまざまな病気の原因と治療法

さまざまな病気の原因と治療法  血の弁証

血の弁証  自分でできる健康法

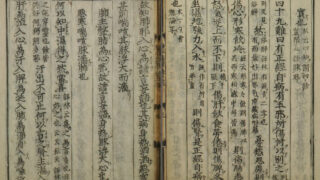

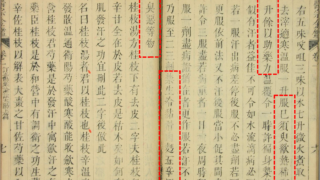

自分でできる健康法  傷寒論私見〔58~〕

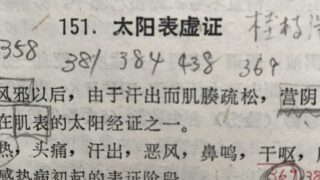

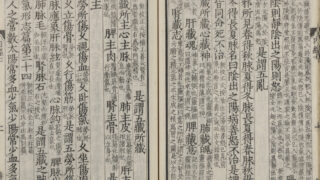

傷寒論私見〔58~〕  傷寒論私見〔58~〕

傷寒論私見〔58~〕  傷寒論私見〔58~〕

傷寒論私見〔58~〕  傷寒論私見〔58~〕

傷寒論私見〔58~〕  傷寒論私見〔58~〕

傷寒論私見〔58~〕  傷寒論私見〔58~〕

傷寒論私見〔58~〕  傷寒論私見〔58~〕

傷寒論私見〔58~〕  傷寒論私見〔58~〕

傷寒論私見〔58~〕  傷寒論私見〔58~〕

傷寒論私見〔58~〕  傷寒論私見〔58~〕

傷寒論私見〔58~〕  傷寒論私見〔58~〕

傷寒論私見〔58~〕  傷寒論私見〔58~〕

傷寒論私見〔58~〕  傷寒論私見〔32~〕

傷寒論私見〔32~〕  傷寒論私見〔32~〕

傷寒論私見〔32~〕  傷寒論私見〔32~〕

傷寒論私見〔32~〕  傷寒論私見〔32~〕

傷寒論私見〔32~〕  傷寒論私見〔32~〕

傷寒論私見〔32~〕  傷寒論私見〔32~〕

傷寒論私見〔32~〕  傷寒論私見〔32~〕

傷寒論私見〔32~〕  傷寒論私見〔32~〕

傷寒論私見〔32~〕  傷寒論私見〔32~〕

傷寒論私見〔32~〕  傷寒論私見〔32~〕

傷寒論私見〔32~〕  傷寒論私見〔32~〕

傷寒論私見〔32~〕  傷寒論私見〔32~〕

傷寒論私見〔32~〕  傷寒論私見〔32~〕

傷寒論私見〔32~〕  傷寒論私見〔32~〕

傷寒論私見〔32~〕  傷寒論私見〔32~〕

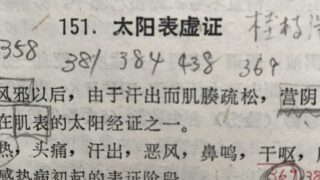

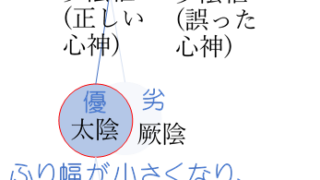

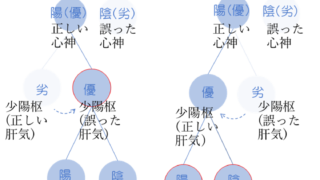

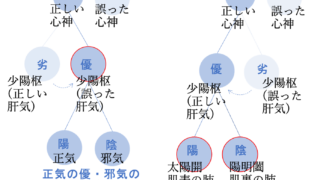

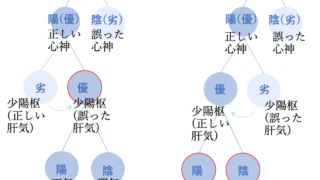

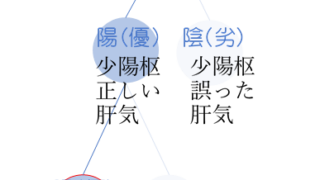

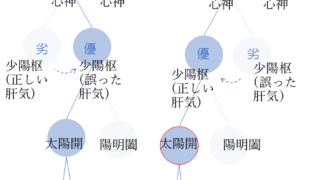

傷寒論私見〔32~〕  傷寒論私見 〔1~〕

傷寒論私見 〔1~〕  傷寒論私見 〔1~〕

傷寒論私見 〔1~〕  傷寒論私見 〔1~〕

傷寒論私見 〔1~〕  傷寒論私見 〔1~〕

傷寒論私見 〔1~〕  傷寒論私見 〔1~〕

傷寒論私見 〔1~〕  傷寒論私見 〔1~〕

傷寒論私見 〔1~〕  傷寒論私見 〔1~〕

傷寒論私見 〔1~〕  傷寒論私見 〔1~〕

傷寒論私見 〔1~〕  傷寒論私見 〔1~〕

傷寒論私見 〔1~〕  傷寒論私見 〔1~〕

傷寒論私見 〔1~〕  傷寒論私見 〔1~〕

傷寒論私見 〔1~〕  傷寒論私見 〔1~〕

傷寒論私見 〔1~〕  傷寒論私見 〔1~〕

傷寒論私見 〔1~〕  傷寒論私見 〔1~〕

傷寒論私見 〔1~〕  傷寒論私見 〔1~〕

傷寒論私見 〔1~〕  さまざまな病気の原因と治療法

さまざまな病気の原因と治療法  出血

出血  Q&A

Q&A  自分でできる健康法

自分でできる健康法  自分でできる健康法

自分でできる健康法  Q&A

Q&A  自分でできる健康法

自分でできる健康法  自分でできる健康法

自分でできる健康法  Q&A

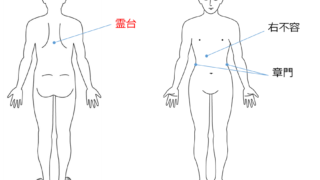

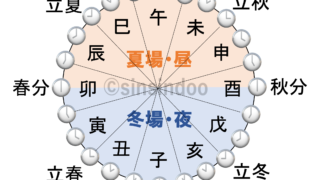

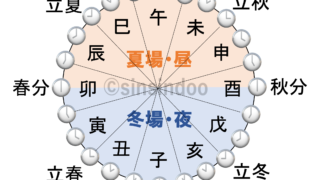

Q&A  東洋医学って何だろう

東洋医学って何だろう  自分でできる健康法

自分でできる健康法  自分でできる健康法

自分でできる健康法  東洋医学って何だろう

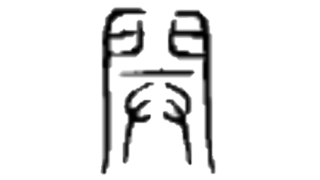

東洋医学って何だろう  用語集

用語集  Q&A

Q&A  東洋医学って何だろう

東洋医学って何だろう  Q&A

Q&A  Q&A

Q&A  Q&A

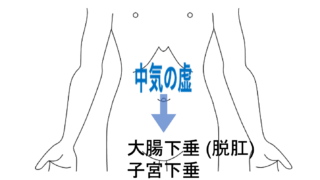

Q&A  気の弁証

気の弁証  東洋医学って何だろう

東洋医学って何だろう  気の弁証

気の弁証  舌診

舌診  消化器内科 (肝臓科)

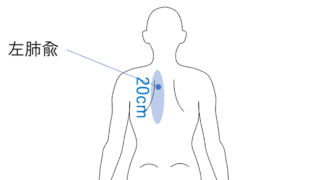

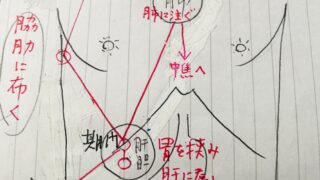

消化器内科 (肝臓科)  循環器内科・呼吸器内科

循環器内科・呼吸器内科  さまざまな病気の原因と治療法

さまざまな病気の原因と治療法  気の弁証

気の弁証  自分でできる健康法

自分でできる健康法  循環器内科・呼吸器内科

循環器内科・呼吸器内科  気の弁証

気の弁証  さまざまな病気の原因と治療法

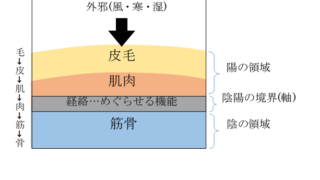

さまざまな病気の原因と治療法  東洋医学って何だろう

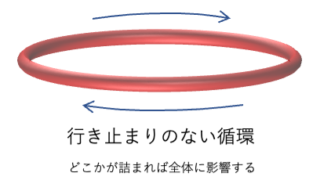

東洋医学って何だろう  東洋医学って何だろう

東洋医学って何だろう  消化器内科 (肝臓科)

消化器内科 (肝臓科)  東洋医学って何だろう

東洋医学って何だろう  神経内科

神経内科  東洋医学って何だろう

東洋医学って何だろう  さまざまな病気の原因と治療法

さまざまな病気の原因と治療法  Q&A

Q&A  東洋医学って何だろう

東洋医学って何だろう  気の弁証

気の弁証  Q&A

Q&A  ガン

ガン  気の弁証

気の弁証