57歳。男性。2021.8.27初診

38歳から乾癬。左肘から始まり、全身に及ぶ。

プレドニン (ステロイド内服薬) を10㎎/日。

▶これまでの経過

- 早産 (2000g) 。

- 8歳 脱腸手術。

その後、大きな病気はしたことがない。 - 38歳 左肘に発疹。ステロイド塗布。

- 40歳 脱サラして独立起業。午前3時起床して仕事、帰宅は午後10時。休日は正月のみ。こういう生活が54歳まで続く。

- 42歳 高血圧。

- 45歳 右腕にも発疹。

- 54歳 全身に広がる。このころから事業所は部下にまかせる。暇は作れるようになったが、やろうと思えば仕事はいくらでもある。

- 56歳 暴飲暴食で、たまに下痢。

- 現在 (57歳) 血圧が220になるが薬でおちつく。逆流性食道炎も薬でおちつく。

▶現在の症状

- 一ヶ月前から下痢 (臭いはきつくない) が続く。 >> 脾虚

- 食欲がない。お腹が張る。 >> 脾虚

- 疲れやすい。 >> 気虚

- 熱くなったり寒くなったりする。 >> 肝火 (少陽の熱)

- 多汗 (顔と手のみ) 。 >> 肝火。体に出ないのは表証でさえぎられているため。

- “痛痒い” >> 肝火

- “痒 (かゆ) 寒い” >> 表証

- 下肢全体が冷たい。>> 表証

- 左首肩のコリ (シップ)。 >> 上実

- 左ふくらはぎがつる。明け方。 >> 血虚・痰湿

- ここ一年で66kg→62kg。 >> 血虚・陰虚

▶病因病理

もともと早産で禀賦不足 (腎精不足) がある。こういうタイプの人は、下焦が弱く、相対的に上焦が強い。いわゆる上実下虚である。これは気が上に昇りやすく、やる気だけはあるが土台がついてこない生活の仕方につながる。そのため、38歳で左肘に乾癬が発症するまで、無症状で生活できている。

やる気だけでやれるところまでやったが、足がついてこず転倒する。これが疏泄太過と疏泄不及を繰り返す病態である。

転倒し始めたのが38歳あたり、この辺を境に土台の弱りが露呈し始める。

ただし「やる気」は衰えを見せていない。暴飲暴食・働き過ぎである。

暴飲暴食は脾虚や邪熱につながり、働きすぎは陰 (やすらぎ) の不足や気虚につながる。そして過度のやる気は「五志過極」と呼ばれ、邪熱を生む根本となっている。邪熱は気を傷 (やぶ) る。

気虚・血虚・脾虚などの正気の弱りは、外邪に対する抵抗力を失わせ、表証を引き起こした。この表証が裏熱 (邪熱) を閉じ込め、乾癬を重症化させている。

を、ご参考に。

▶養生指導

- 間食をひかえる。

- 朝食を食べる習慣がなかったが、一口でいいから白米を食べるよう指導。

- 白米とおかずの割合は、5:5。

- 冷たい飲食物をひかえる。

- 寝る前のスマホをひかえる。現在の就寝と起床は22時30分〜4時30分。週に2回仕事の関係で午前3時に起床。

- ピリ辛を好むが、過度の摂取をひかえる。

▶治療

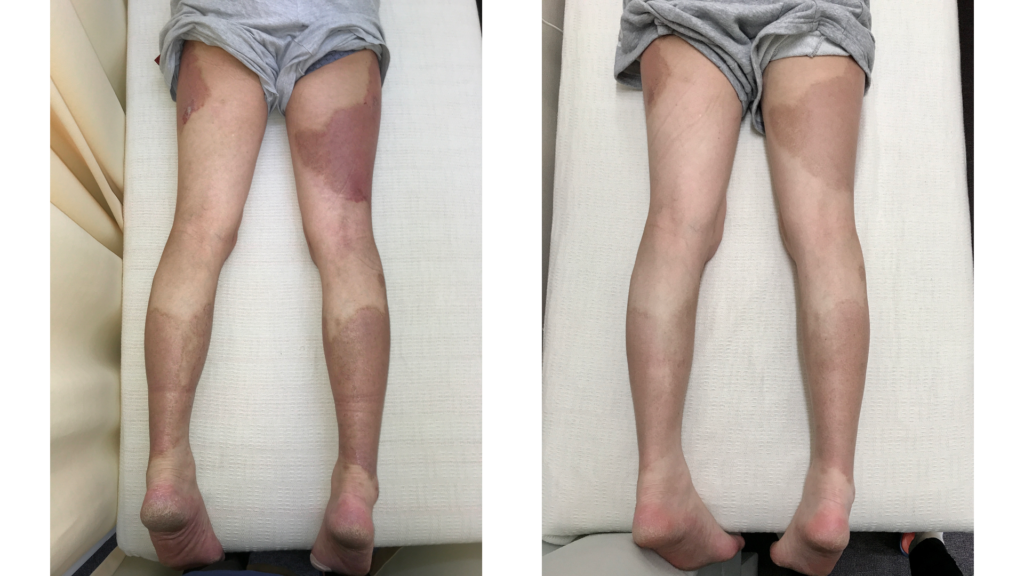

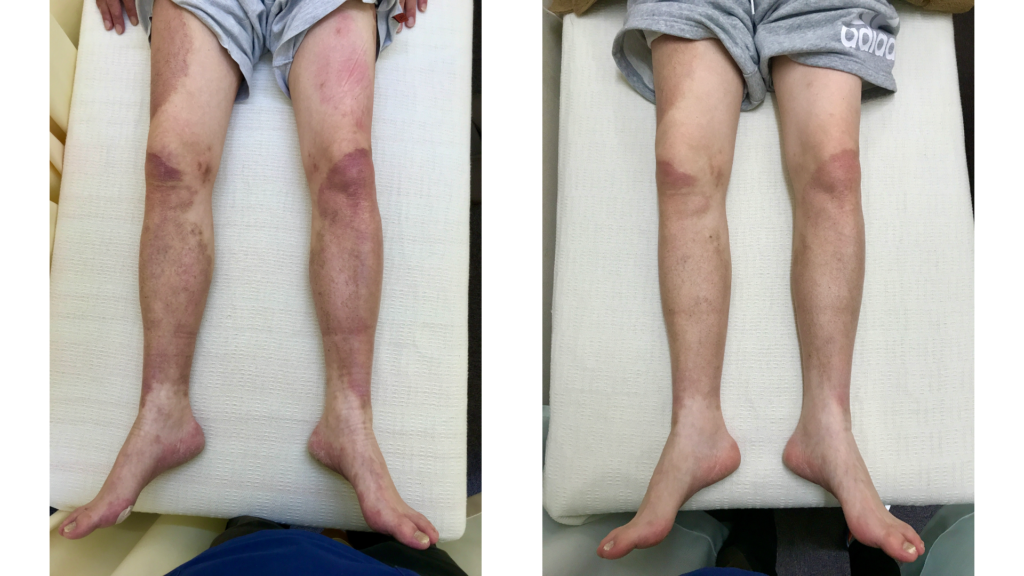

8月27日 (左写真) から、11月16日 (右写真) までの期間に、27回の施術を行った。

写真からもわかるように、一部を残してほぼ完治している。黒っぽくアザのようなあとが残っているが、これはメラニンによる色素沈着である。ケガしたあとが黒っぽくなるのと同じである。

なお、10㎎/日服用していたプレドニン (ステロイド内服薬) は、当院受診後、医師の指導のもと5㎎/日にまで減らしている。

ご本人は、 “肩が少し痒いときがありますが、他はもう痒くありません。” とおっしゃっていた。

用いた穴処は以下の通りである。

- 百会 (17回) >> 疏泄を正常にする目的

- 右百会 (3回) >> 同上

- 関元 (2回) >> 同上

- 右胆兪 (2回) >> 肝火 (少陽の熱) を除去する目的

- 右滑肉門 (1回) >> 正気を補う目的

- 左脾兪 (1回) >> 同上

- 右外関 (1回) >> 陽の器を大きくすることにより、あふれた邪熱を正気に変える目的

以上の穴処を用いた後、右少沢の刺絡を適宜加えた。刺絡の回数は計12回。体内深くに蔓延していた邪熱は、正気が復活し強くなることによって、表面の浅いところに追い詰められていく。その追い詰められた邪熱を、少沢で除去するのである。

治療期間は3ヶ月弱である。

3ヶ月あれば人体の軟部組織は入れ替わるというが、まさにそのとおりである。

生涯入れ替わりがほとんどないという神経細胞を除外して、人体軟部組織 (骨を除外) のターン・オーバーの平均値を出すとしたら…。以下はAIによる算出です。

神経・骨を除いた場合

神経細胞と骨を除いた「人体軟部組織」(ここでは表皮・小腸上皮・胃上皮・赤血球・肝細胞・肺上皮の代表値を使用)について、出典を明示して算出した「ターンオーバー日数の平均値」の提示です。

含めた組織と使用した代表値

- 表皮(epidermis)= 40日(ヒトでしばしば40–56日と報告)。 PMC

- 小腸上皮(intestinal epithelium)= 4日(一般に2–6日の範囲)。 PMC+1

- 胃上皮(gastric mucosa)= 4日(表層細胞は概ね3–5日程度で入れ替わるとする報告)。 サイエンスダイレクト+1

- 赤血球(erythrocyte)= 120日(平均寿命は約120日)。 PMC+1

- 肝細胞(hepatocyte)= 300日(マウスやヒトで200–400日程度とされることが多い。代表値として300日を採用)。 PMC+1

- 肺上皮(airway/ alveolar epithelium)= 40日(研究で30–50日の範囲とされる)。 PMC+1

単純平均の計算(神経・骨を除外、かつ上の6組織を採用)

各値を合計して平均を出します:

合計 = 40(表皮) + 4(小腸) + 4(胃) + 120(赤血球) + 300(肝) + 40(肺) = 508 日

平均 = 508 / 6 = 約 84.7 日 ≒ 85 日(約 2.8 ヶ月)

→ 結論(代表的な単純平均):約85日(約3ヶ月)。

(上の6組織の「代表的なターンオーバー日数」の単純平均です。)

筋肉を含めた場合

筋肉を代表値700日として含めると、合計 = 508 + 700 = 1208 日、平均 = 1208 / 7 = 約173日(約5.7ヶ月)。

※この「筋肉700日」は厳密な文献上の単一確定値ではなく概算です。筋組織は「細胞レベルの入れ替わり」と「タンパク質レベルの置換」が異なるため、筋をどう扱うかで平均値は大きく変わります。筋を含める場合は不確かさが増します。 PMC+1

「筋肉(骨格筋)」については細胞そのものの入れ替わり(全体のターンオーバー)を一意に示す明確な日数の報告が少なく、タンパク質(構成成分)のターンオーバーは数日〜数ヶ月である一方で、筋線維自体の寿命は長い、という性質があります。したがって 筋組織は「不明」 として扱うのが科学的に妥当です。

血管を含めた場合

| 細胞・構造 | 主な場所 | ターンオーバー周期(目安) | 出典 |

|---|---|---|---|

| 血管内皮細胞(endothelial cells) | 動脈・静脈・毛細血管の内壁 | 約100日〜数年(部位差あり) | Nagel et al., Circulation Research, 2005 / Yamamoto et al., J. Cell Biol., 1988 |

| 平滑筋細胞(vascular smooth muscle cells) | 血管中膜(動脈壁など) | 数年〜十数年(通常はほとんど更新しない) | Owens et al., Physiol Rev., 2004 |

| 線維芽細胞(血管外膜) | 外膜・支持組織 | 約2〜3ヶ月 | Kalluri & Zeisberg, Nat Rev Cancer, 2006 |

| 弾性線維・コラーゲン線維 | 中膜・外膜 | 数年〜10年以上 | Verzijl et al., J Biol Chem, 2000 |

血管は一様に「○日で入れ替わる」という性質ではなく、次のように分けて考えるのが正確です:

- 動脈内皮細胞:代謝活発で、半年〜1年程度で部分的に更新される。

- 静脈内皮細胞:やや代謝が遅く、1〜3年程度の更新サイクル。

- 毛細血管内皮:最も活発で、数週間〜数ヶ月で更新(炎症や運動刺激でも促進)。

- 血管平滑筋細胞・弾性線維:生涯ほとんど再生しない(数十年単位)。

【平均的な「血管ターンオーバー期間」】

軟部組織としての「平均値」をとる場合、主に代謝活発な内皮細胞層を代表として考えるのが一般的です。

血管(主に内皮)の平均ターンオーバー期間: 約6ヶ月〜1年

表皮・小腸上皮・胃上皮・赤血球・肝細胞・肺上皮に、血管も加えて平均値を出すとするならば、血管(主に内皮細胞を代表とする)を加えた場合の「平均ターンオーバー日数」は、血管成分のターンオーバーが組織ごとに大きく異なるため、想定する「血管の代表日数」をどう取るかで結果がかなり変わります。ここでは出典に基づき「現実的なレンジ」を示した上で、複数シナリオで平均を計算します。

- エンドセリウム(血管内皮)は「組織や部位で差が大きく、成人では月〜年のレンジで入れ替わる」とのレビュー・測定報告が多数あります。特にヒトでの解析(^14C同位体解析など)は「年単位での入れ替えが起きる(例:>15%/年の置換)」と示す一方、部位によってはより速い置換も報告されています。NCBI+2サイエンスダイレクト+2

- 血管平滑筋細胞や弾性線維などは更新が非常に遅い(数年〜十年)。PMC+1

(参考文献の具体例:Krüger-Genge 2019 総説、Bergmann 2015 の14C解析、Cell 2024 総説 等)。PMC+2PubMed+2

現実には「血管=1つの固定日数」ではないため、現実的にあり得る代表値をいくつか設定して平均を出します。

使用する既存合計 = 508 日(6組織合計)

対象全体の項目数 = 7(上の6 + 血管)

▶シナリオ1(速めの想定)

血管代表値 = 180日(約6ヶ月)(毛細血管や代謝活発部位が優勢な仮定)

合計 = 508 + 180 = 688 日

平均 = 688 / 7 = 約 98 日(約3.3ヶ月)

▶シナリオ2(中間の想定)

血管代表値 = 365日(1年)(中庸の仮定)

合計 = 508 + 365 = 873 日

平均 = 873 / 7 = 約125 日(約4.2ヶ月)

▶シナリオ3(遅めの想定)

血管代表値 = 1,095日(3年)(内皮置換は年単位で、比較的遅い部位を重視)

合計 = 508 + 1095 = 1,603 日

平均 = 1603 / 7 = 約229 日(約7.6ヶ月)

▶シナリオ4(文献に基づく高寿命推定)

Bergmannらの解析などで示唆される「>15%/年置換」を逆算すると平均寿命は 約6.6年(≈2,433日) に相当することがある(部位により)。この値を使うと:

合計 = 508 + 2433 = 2,941 日

平均 = 2941 / 7 = 約420 日(約14ヶ月 ≒ 1.2年)

【結論】

現実的で中庸な仮定(血管=半年〜1年)を採れば、平均は 約3〜4ヶ月(≈100〜125日) になります。

▶解説

ご覧のように治療は、ほとんどが疏泄異常を調整する目的で行っている。

疏泄とは何だろう。疏泄太過って何だろう ですでに説明したものを抜粋する。

①気・血を流暢にめぐらせる。

②精神を流暢にさわやかに働かせる。

③飲食による消化・吸収・栄養の流通また水分代謝、胃腸の蠕動運動を流暢に働かせる。

④月経・射精を流暢に機能させる。

当該患者はスーパー経営者である。脱サラし、小さな八百屋から身を起こして多店舗を運営するまで発展させた。ただしその代償として働き過ぎがあったことは否めない。働き過ぎは「やる気の行き過ぎ」である。②が流暢すぎるのである。スピードが出すぎている。

間食や暴飲暴食は「食事摂取の行き過ぎ」である。③が流暢すぎるのである。消化・吸収・栄養の流通は、そもそも口からである。スムーズに口から入りすぎている。

多動的な落ち着かなさや、節度のない間食が影をひそめた。

「先生、甘いものを間食していたのが過去の話になりました。なんであんなに食べていたんだろう?って。いまは体が軽くて、ご飯がおいしくて、それが楽しみなんです!」 (「君主・相傅・将軍…十二官における臓腑観」より抜粋)

このお言葉は、当該患者のものである。

〇

上に掲げたお写真は、初診のものと、ある程度良くなったときのものである。だいぶ良くなったので写真をお願いすると、こう答えられた。

「撮ってください! そしてインターネットでたくさんの人に見てもらってください! たくさんの人を助けてあげてください! 」

初診時の問診で、こんな会話があった。

「大規模農家を訪ねてみると、畑の一角に虫食いだらけの野菜が植えてあるんです。家で食べる専用のものらしいんですわ。無農薬野菜は高すぎるでしょ? こうなったら僕が無農薬の野菜を大量に作って安価で売ってやろうと思うんです! それがこれからの夢っていうか…。」

当院の受付とは、こんなくだりもあった。

「このパンフレット、いただいてもいいですか? 気になる人に渡そう思いますねん。」

「はいどうぞどうぞ。いくらでも。」

「いろんな人に勧めてますねん。ぼく、ここの広報部長ですわ。」

「え? 任命してもいいですか? (笑) 」

(パンフレットを両手で押し頂いて) 「はいっ、うけたまわりました!」

こういうお人柄であるから、一代で大きく事業展開する企業を育て上げられたのだろう。

そして、これほど難治性の乾癬をわずか3ヶ月で治癒させるという奇跡も、それ抜きでは語れないと思う。

〇

本症例は、初診の患者さんに資料として御覧頂いている。皮膚疾患は目で見て分かるので、どれだけ効くかということが明白である。

患者として来院される医師・看護師の数名にもこの写真をみせたが、口を揃えて「ここまでひどいのは見たことがない」とおっしゃる。プレドニン10㎎についても、長期服用の限度であると教えてくださった。これ以上増やせない。しかし症状はひどくなり続けた。だからこんなにひどい状態で当院を受診されたのである。

死亡リスクが一般と比べて1.21倍と言われる。死ぬかもしれない病気なのである。

本症例は20年来の乾癬であり、当院来院後にプレドニンを5㎎としつつも3ヶ月で略治となった (脈診で確認) 。この症例に関しては、世界中の医療が追従できないレベルであろう。

なぜこういうことができるかというと、症状を相手にせず、肝臓を相手にしたからだ。

世界の医療がこのレベルのことができたならば、健康に対する考え方が根本的に変わる。そう言い放って虚言とは思わない。