教科書は患者さんのお体です。本の教科書も参考にはしますが決定打ではありません。本は人間が書いたものだからです。人間には生命は作れませんね。だからそこまで信用しません。「この体」は飲食物から生命を作っていますね。人間よりもはるかに優れている。

その生命をどうやって読み解くかと言うと、脈診を使います。特にここ十余年の臨床では、全幅の信頼を置くようになりました。困ったことがあるたびに体に教えを請いますが、エラーが出た覚えがありません。臨床でうまく行っている。プログに150以上の症例を上げていますが、どれもこの脈診を抜きにしては語れぬものばかりです。

どのお体も口を揃えて言う事、それを法則とします。刮目すべきはその法則が、世間一般で言われる法則とはまるっきり違う、つまり僕の言っていることはどの本にも書かれていないということです。本よりも患者さんの「体」の言うことを信頼しているからそうなるのでしょう。

たとえばニンジンです。補気する働きが非常に強く、強壮剤的な働きをしますが、脈診でYESと出ることはまずありません。元気になる。実際そうなるので患者さんは喜ばれます。しかし、水面下に潜むやつも元気になる。症状が出ないやつです。症状が出ない病気にどんなものがあるか…各自でご推察ください。変に元気になると無症状になるのです。そういう病気こそ厄介なのですが、中医学ではそれを明確にできていません。最も近い概念として「疏泄太過」を挙げておきます。「無症状」がキーワードです。

たとえばカンキョウもそうです。具体的に身近なのは市販の粉末になった生姜湯ですね。これは乾燥しているのでまぎれもなく乾姜です。ショウキョウではありません。生姜…つまりスーパーの野菜コーナーで売ってるショウガをすりおろして砂糖にお湯を混ぜたものならYESなのですが、乾燥させるとNOなのです。体を温める力が強いのは乾姜です。生姜も温めるが弱い。だから影響が出ないのです。影響とは? 体を温めるが邪熱も温める。邪熱を温めると? 当然邪熱が激しくなる。その結果としての症状とは…人それぞれですが、たとえばイライラしたり不眠になったり。やっかいなのは、さきほどの「症状が出ないやつ」も炎のように燃え広がることで、もちろん自覚できません。いろんな熱証がひどくなっていきます。体の冷えはマシになるのに、皮肉ですね。

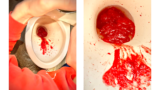

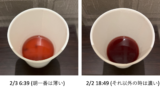

補血もそうです。たとえ血虚があってもそれが弁証の中心でなければ、単に血を補うと瘀血も補います。三陰交の反応を注意して見ていれば分かります。たとえば鉄は血の材料となりますが、瘀血の材料ともなります。糖がエネルギーとなる一方、摂り過ぎると糖尿病になるようなものです。大切なのは生命の器に入るかどうかで、入れば血という生命力になり、入り切らずに溢れれば生命を邪魔するもの (瘀血) になるということです。これは口にするもの一切に言える法則です。器が小さい人 (生命力の弱い人) が多いです。瘀血は血の塊 (筋腫やガンなど) を作る有形の邪ですが、こういうものを作りつつも数値や貧血症状は改善するというケースがあることを知っておくべきです。リスクは意識すればこそ回避できるのですから。

そんな馬鹿な! という声が聞こえてきそうですね。しかしガンが血の塊であるということは、臨床で見受けられることです。初診で末期のガンが砕けて排泄された症例を出しておきます。おとぎ話なら実際の症例は出せません。どの程度の症例を経験したかが説得力を持ちます。反論したい先生方には、この程度の症例を提示したうえでお願い致します。

これらはあくまでも考察です。ただしこの考察は、脈診で体が「NO」と返答したという事実をもとに、体表観察を行ったうえで理由付けしたものであるということも知っておいてください。

前提として考えておかねばならぬ現実があります。そもそも中医学でガンを見抜けるでしょうか。初期ガンは症状が出ません。症状が出なければ問診で異常なしとなりますね。問診に頼った中医学では正しい診断 (弁証) はできないのです。初期がんがあるのにそれに気づかずに診断を確定したならば、それは誤診です。誤診をしたままで治療を続行すると? 責任の取れないような事態となる、これは非常に現実的な結果です。ただ、気づいていないということで責任を免れているにすぎません。知らぬが仏で通っている。

もちろん、ガンであるかないか (ガンになろうとしているか) の診断を完璧にできる人などいません。西洋医学でも完璧ではないのです。しかし、少なくともそれに匹敵する程度の診断能力を持っておかないと、治しているつもりが水面下の「それ」を元気にしてしまっている場合があるということを強調しておきます。そしてその診断能力とは、問診「以外」の診察法です。その一つに西洋医学的検査も挙げられるでしょう。しかし中医学 (問診以外の方法)で診察する能力 (無証可弁) を得てこそ、「それ」を元気にしているか否かが見えてくるのではないでしょうか。

問診「以外」の診察法を軽視し、西洋医学的検査を参考ではなく実はそれに依存している中医臨床家は、すでにその弊に陥るものと言わざるを得ないでしょう。何も分かっていない。一見軽症に見える患者さんこそ甘く見てはならない…そういう名言を吐きつつも甘く診ている方が多い。きれいごとにならないようにすべきです。

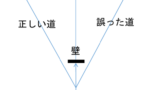

すべて表面的には元気になったり温まったりする。しかし得てして我々は、その表面的なもの 「皮」 だけを評価して、奥にある重要なもの 「肉」を見過ごしがちです。これを「皮肉」と言います。こういうことをやっているから皮肉な結果となるのです。

人を見る場合もそうでしょ? 見た目のうわっつらで判断してはいけませんね。その奥にある「こころ」こそ注目すべきなのです。しかし我々は…学歴で判断したり、資格で判断したり、経済力で判断したり、容姿で判断したり、ついついそうしてしまう。現代の世相です。

上っ面に惑わされてはなりません。内面こそ重要。

外面如菩薩 (げめんにょぼさつ) 内心如夜叉 (ないしんにょやしゃ) 。表面は菩薩のように美しく澄ましこんでいても、内面は夜叉のように猛悪。

まるで現代の世相そのままですね。

医療は世相を主導する立場であるべきものを、世相に医療が染められては話になりません。