ドラマがあった。2024年12月27日。29歳。男性。

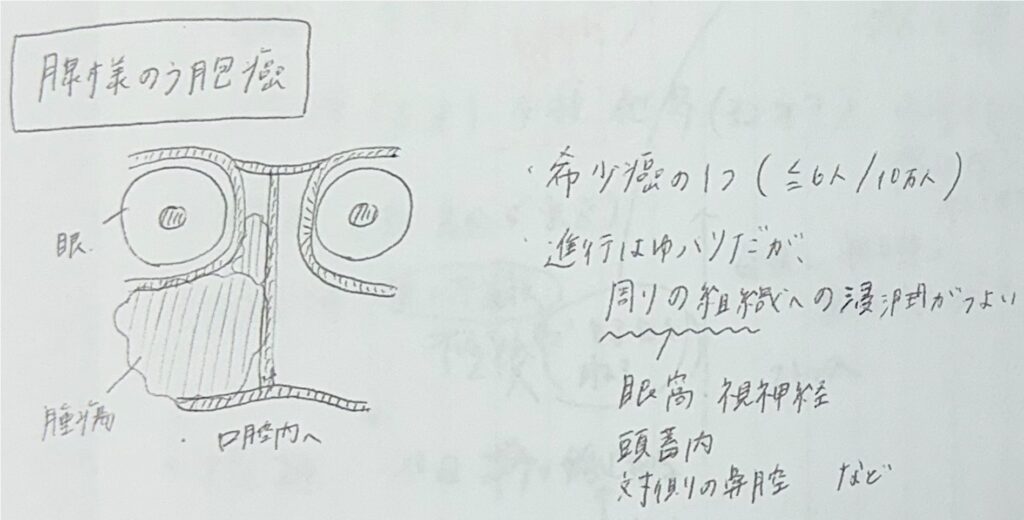

頭部右側のガンである。頭蓋骨 (脳) や眼窩 (視神経) への浸潤が懸念される。

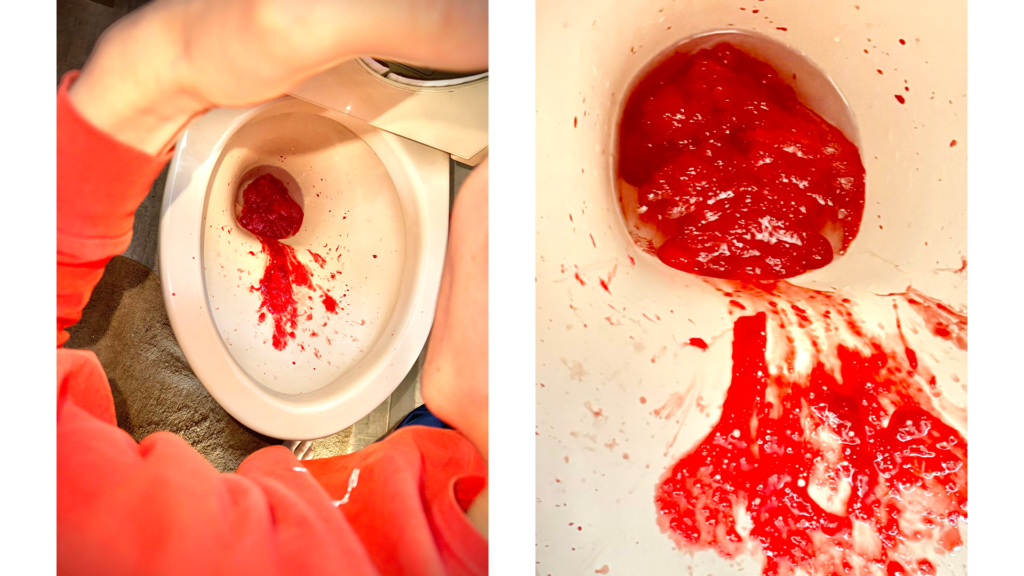

まさに診察している最中、大量に血を吐いたのである。

ガンの塊が崩壊し、大量の血を排出したのである。鼻からの出血ではあるが、鼻孔はガンに塞がれている。だから口から一気に吐き出した。もちろん、これは好ましいことである。だから僕は喜んで、吐いている途中なのに写真を撮っているのだ。なかなかサイコパスだが、この日2回目の吐血なので、当該患者も僕も落ち着いて見守れているのである。さすがに1回目はその心の余裕はなかった(笑)。

1回目吐血は15:43、2回目吐血は15:58。

こんな大量の出血は経験があるかと聞いてみると、「経験ない」とのこと。出血はあるが鼻水が垂れる程度のものである (下画像参照・13:26) 。

その後、頭蓋骨に達していた圧迫感が、一気に半減することになる。

体がガンを押し出したのである。

僕の目の前で起こった体の反応。すさまじい変化。

体は、僕の気持ちにその場で答えてくれた。僕のアプローチにその場で応じてくれた。

体は、ガンをひどくしようとしているのではない。

ガンを取り去ろう、取り去ろうとしている。

治ろう、治ろうとしているのである。

上図は病院による腺様嚢胞ガンの説明である。末期ガンとの診断を受けている。進行はゆっくりだが、周囲組織への浸潤が強く、眼窩に浸潤すれば視神経を圧迫して失明の恐れあり、頭蓋骨に浸潤すれば脳を圧迫して様々な障害が出る恐れがある。

転移の可能性は比較的高く、全身のPET/CT検査を必要とする。

現在、当該患者は右の鼻孔は完全にガンで塞がれている。微量の出血が絶えない。

また左の鼻孔も、ガンの浸潤を受け、完全に塞がっている。出血はないが常に黄色い鼻水 (膿) がたれてくる。聞診で膿の臭いが確認される。

初診…2024/12/28

患者さんへの指導

なぜこういうことが起こったのか。面白いのは、鍼を打つ前の出来事だったという点である。まだ鍼もしていないのに出血したのだ。

偶然か? いや、僕はそうは思わない。言葉が効いた。そう感じた。僕の臨床では日常茶飯事として見られることだからだ。

気を動かしたのである。その手応えがあるので、だから「よし来た!」と感じた。

なぜ気が動いたのか。

その理由は初診に僕が当該患者にした話の内容の中に隠されている。

ガンであろうが、肩こりであろうが、僕のスタンスは変わらない。「気血生化の源」、すなわち「脾」である。気血とは生命のことである。これを作っている製造元を良くする。そうすれば、ガンであろうが肩こりであろうが、体が作ったものでありさえすれば良くなる。それが僕の信念である。

“気血生化” とは、「各種タンパク質の生成」と同義である。各種タンパク質の生成を業とするのは、西洋医学の肝臓である。この肝臓の話を詳しくした。

肝臓は疲れているのである。なぜ疲れるかと言うと、仕事のし過ぎである。肝臓にとっての仕事とは、飲食物 (栄養) を人体に変えることである。つまり肝臓は、この体の「生みの親」なのである。

また、栄養を摂れば摂るほどアンモニアなどの毒が生まれる。肝臓は解毒という仕事も担っている。作る仕事だけでなく、掃除の仕事も同時に増えるのである。

元気か疲れているかは、肝機能の数値では分からない。数値の異常が出るのは、肝細胞が異常なほど死んでいるからである。肝細胞が死んだときに出る酵素の量で、肝機能の数値を測っている。死んでいなければ正常とは言えない。死にかけている人を「正常だ」と断じることができるだろうか。

不出来な人体組織 (ガンなど) を、体の生みの親が作ってしまうのは、本来は超有能な肝臓が、そんな簡単な仕事すらミスするくらいに疲れ切っている…という仮説を立てる。…いやいやその言い方はよくない。「おもいやる」のである。相手の立場に立って、きっとこんな気持でいるのではないか…と推し量るのである。

外邪の侵襲… 正しい指導はその場で外邪を取り去る

東洋医学的に言い換えるのなら、脾が、気血を作ったり清熱解毒をしたりするのである。しかしその仕事がいそがしすぎて、十分に気血営衛を作っている余裕がない。

よって外邪の侵襲を受けてしまう。多くの人は寒邪の侵襲を受ける。だから多くの人は「冷える」ということを言う。当該患者もその例に漏れない。

寒邪の侵襲とは、いわゆるカゼも寒邪の侵襲を受けているのである。よって、カゼと同じように考える。寒気がブルブルして、熱は38℃とか39℃とかある。そしてしんどい。それは感じていないだけで、本当はそんな状況にある。そう考えるのである。

だから、こう指導した。

・今日のみ風呂に入らない。

・温かい飲食物のみを摂る。

・無用の外出・運動をひかえる。

これに納得し、「それなら出来るだけやってみよう!」と当該患者は思った。その瞬間、寒邪が消え去った。僕にはその事実をタイムリーで捉えた。世界中の中医学を業とされる醫者は、みな口をそろえて言うだろう。

「そんなことありえない」

だが僕には、それが見えるのだから仕方がない。本ブログで公開してきた様々な奇跡は、すべてこの「寒邪を取る」つまり「表証 (表寒証) を取る」ことから始まっていることをご承知いただきたい。先表後裏の原則とは、皆が思っているよりも適応範囲が広く、最重要事項なのである。

正しい養生法を指導し、なぜそれが必要となるかを分かりやすく説明する。

これで気が動く。気を動かすのが難しいならば、それは正しい養生法とは何かがよく分かっていないことに理由がある。

患者さんへの説明

体表を覆った寒邪、この状態を表寒というのであるが、これは本当に厄介である。表寒の状態にあると、生命はにっちもさっちも行かなくなる。

まず、痰湿が取れなくなる。寒邪は冷やす働きがあり、痰湿は冷えると凝集して余計にとれなくなる。皿にこびりついた油汚れやおモチなんかを冷水で洗い流そうとしても、余計にこびりついてしまう。お湯で洗うと、面白いように汚れが流れていく。寒邪がなければ、面白いように痰湿が取れるのである。

次に、邪熱が取れなくなる。寒邪が体表を覆ってしまうと、魔法瓶のような構造になって、邪熱は外に発散できなくなり、内に籠もってしまう。寒邪がなければ熱が逃げていくのである。

ガンは、痰湿からできている。ひつこいのになるとモチのように固くなって重症化する。ガンは一般的に固いほうが重症なのである。

今回のように、ドロドロの血液として排泄されたのは、ドロドロの部分が痰湿で、血自体は邪熱であると考えられる。井穴の刺絡で取り除くのが主に邪熱であることを考えると、空間的に指先に相当する頭部からの出血は、大いに邪熱を漏らしたと言うことができる。

痰湿が溶けて、邪熱が漏れたのである。寒邪 (表寒証) を取り除いたからである。

患者さんの反応

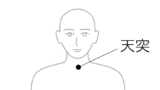

診察ベッドの上に仰向けになっていただき、ぼくは天突の反応に注目していた。互いに椅子に座って病状説明や養生指導を行っているときに見られた天突の特殊反応が、消えているのである。

「さっき、寒邪についての注意事項、言いましたね。お風呂と、温かい飲食物と、無用の外出運動でした。これを指導した瞬間に、寒邪は逃げていってしまったんですよ。 “よし、出来るだけやってみよう” と思ったでしょ? 。そう思った瞬間から、生命力が強くなっているんです。肝臓さんが喜んでいるんです。分かってくれた。それだけでもう十分、そんなことってありますよね? それが人間なんです。肝臓はモノでも動物でもない。人間です。だから人間としての反応が返ってきてるんですね。これでいい。完璧でなくていい。いま、これくらいならできるかな…と思った分を実行してください。そう、今の気持ちでいてください。」

そう言った矢先だった。

ゴボッとむせて、口を抑えてトイレに駆け込んだのは。

黒っぽいレバーのような血塊が見られる。

トイレから戻ってベッドに寝ると、ぼくはすぐさま診察に入った。この出血が矛盾する出血なのか否かの診察である。僕の場合は、

- 血海 (三陰交) …反応があれば営血蘊熱。

- 大敦…反応があれば肝不蔵血。

- 隠白…反応があれば脾不統血。

これらの穴処を診察し、どこも反応がなければ「矛盾しない出血」となるが、当該患者はそれだった。

その後、まもなく2回目の吐血が起きた。

こんどはハラワタのようなモズクのような血塊である。

初めての大出血に不安顔の患者さんを尻目に、僕は一人喜んで写真をとっていたのである。そんな僕の姿を見て、当該患者も安心したのではないだろうか。

矛盾しない出血は、すなわち出血したほうがいい出血なのである。

鍼を打つ前に、すでに天突の反応 (表寒証の反応) が消えた。すでに生命力は強くなり、自然治癒力が強烈に働き始めていた。だから邪魔な瘀血・痰湿・邪熱を押し出せたのである。

その後、やっと鍼を打つ。

百会3番。置鍼10秒。

正月を挟んで1月9日に1日2回の治療の予約を取って帰られた。名古屋駅まで1時間、そこから近鉄でここ奈良 (大和八木) まで、決して近距離ではない。

その後の経過

2診目…2025/1/9

あの日の2度目の出血を最後に大出血は起こっていない。

貧血様の症状も皆無。

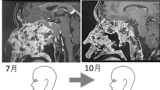

鼻から頭蓋骨にかけての圧迫感は、初診10→現在6〜7。

圧迫感が減ったのはガンが縮小あるいは密度が低くなった (軟らかくなった) ことを示す。

思った通り、いい出血だったのである。

【1回目】百会3番。置鍼10秒。

【2回目】百会3番。置鍼10秒。

4日後の1月13日に1日3回の治療の予約を取って帰られた。

4診目…2025/1/13

大出血なし。

鼻から頭蓋骨にかけての圧迫感は、初診10→現在5。

鼻の感じがこれまでになく良かったとのこと。だから写真を撮ってきたという。エアドロでもらった。

本人に、良くなっている実感があるのである。こういうことは大切だ。

「あと、ここに来させてもらってから仕事に向き合う感覚が柔らかくなりました。」

「前向きに仕事に向き合えてるってことですか?」

「そうです。」

それから、冷たかった足が暖かくなった。これも、おそろしく大切なことである。

【1回目】百会3番。置鍼2分。

【2回目】百会3番。置鍼2分。

【3回目】百会3番、置鍼2分。右臨泣、銀製古代鍼をかざす。

何か大きな流れが、良い方に向かっている。

7診目…2025/1/20

鼻血と鼻汁の割合が変わってきた。

初診… 鼻血:鼻汁→9:1

現在… 鼻血:鼻汁→7:3

また、鼻血の色が明るくなってきた。

これらは、瘀血 (取れにくい) が、徐々に痰湿 (取れやすい) に変化していることを伺わせる。いい変化である。津血同源なので瘀血と痰湿はつながっているのである。

【1回目】百会3番、置鍼2分。右臨泣3番、速刺速抜。

【2回目】百会3番、置鍼2分。右臨泣3番、速刺速抜。

【3回目】百会3番、置鍼2分。右臨泣3番、速刺速抜。

臨泣に「生きたツボの反応」が出ているときは三陰交にも実の反応が現れる。これは、瘀血の存在があることを示す。名医・藤本蓮風先生によると、臨泣には瘀血を痰湿に変える働きがあるという。瘀血のままではカチカチで取れないので、痰湿のようなドロドロに変えて取るのである。

10診目…2025/1/27

鼻の中の空洞ができて来ている感じがする。

出血が減ってきている。

【1回目】百会3番、置鍼2分。右臨泣3番、速刺速抜。

【2回目】百会5番、置鍼5分。

まとめ

効くための必要条件

初診のときの問診で、こうおっしゃっていた。

「以前に仕事の上司との関係で、僕が “不義理” をしてしまったんです。それを今も気にしています。」

こういうことは誰にでもあることで、こういうことをわざわざ初診の問診で言うとは、「誠」のある人だと思った。

初診から1ヶ月近くたったある日、また、こうおっしゃった。

「初診のときに “不義理” があったという話をしたと思うんですが、やっと家まで行って謝ることができたんです。上司の方は “そんなこと全然気にしなくていい” と言ってくれ、ちゃんと謝れてホッとしています。」

正しいことをおろそかにする人が多い今の世の中、正しいことにまっすぐ向き合える人なのである。

こういう人柄を抜きにして、今回の奇跡的な現象は説明できない。今までの経験から、そこを外して考えることはできないと考えている。すべてを理系的 (いわゆる科学的) に捉えては、生命が起こす現象を説明しつくせないと思う。

治っていくための必要条件

体のやっていることは未知のものがたくさんあると思われ、伺い知れるものはごく僅かである。特に肝臓の働きは全容が掴めていない。その中で分かっていることは、

・異物 (たべもの) を取り込み、この身 (いのち) に変える。

・その過程で必ず生じる毒を、解毒して体外に排泄する。

食べると必ず毒 (アンモニアなど) が作られる。肝臓は解毒の専門家である。解毒して体外に排泄を行うルートは、

▶肝臓→胆管→十二指腸→肛門

▶肝臓→血管→腎臓→膀胱

この2つのルートがあり、大小便として排泄する。

肝臓がくたびれて (忙しすぎて) この「本来のルート」を使えない時、今回のように例えば鼻から直接排泄する場合がある。ただし、鼻は解毒の専門家ではないので、不自然な形での排泄となる。

肝臓が仕事をしやすい環境を「お膳立て」することこそが、解毒と排泄をスムーズにする唯一の方法であると考えている。つまり、肝臓が食べ物から「正しい命 (ガンではない) 」を作り、毒などの異物 (ガンなど) があれば、それを大小便から排泄する…ということが行われ続けた時、この難病の開け口が見えてくるのである。

鼻から血を出し続けていればいいのではない。

学術的な価値はあるか

こういう症例は、学会にはまず出てこないだろう。学会に出るのはやはり、鍼を打った後にこういう効果があった…というものである。

だからこんなの、無意味なものだ。

…とは思わない。鍼を打とうが打つまいが、漢方薬を飲もうが飲むまいが、方法はどうでもいい。要は、臓腑経絡に良好な変化を意図して起こす。それこそが中医学の真髄ではあるまいか。

僕の「指導」によって、臓腑経絡に良好な変化が起こった。

だから出血したほうがいい出血が起こったのである。

どこに鍼を打つとか、どんな漢方薬を飲んだとか、そこはそこで大切ではあるが、もっと大切なことを、みんな忘れているのではないか。

臓腑とは、中医学の中核をなすものである。さらに、臓腑と経絡は一体であることは自明のこと、経絡と経穴もまた一体であることも知っているだろう。ゆえに臓腑経絡経穴は中医学の骨格 (解剖学) をなすものである。これを学ぶこと無く、あるいはその動きを察する能力を持たずに中医学を云為することは、ボールを目で追わずに野球を云為することに等しい。高言を吐く前に基本ができているかを顧みるべきである。

見えるということは、基本である。

学べば見えてくる。学ばずに見える (認識できる) ことなどありえないのである。

経穴に触れよ。脈を按ぜよ。深くて見えない臓腑に繋がっているそれらを診ることなしに、臓腑経絡の動きを察することなどできない。臓腑経絡の動きを察することなく鍼を打ち、漢方薬を与えるならば、それは当てずっぽうの医学である。目を閉じて手術をするのと同じくらい危険なことだと気づくべきだ。作用機序を知らずに新薬を与えるのと同じくらい愚かなことだと気づくべきだ。

経穴に触れ、脈を按じ、その中で、ぼーっとしていては気づかない小さな変化を捕らえよ。

僕は三脈同時診法で、ぼーっとしていては捉えられないものを捕らえた。

その捕らえたものを駆使して、臓腑経絡経穴の動きが見える (認識できる) ようになったのである。

見えるから、針に糸を通せるのである。

見ないで手術などできないし、臓腑経絡も操れない。当たり前のことである。

その当たり前のことに気づかず、理論には詳しくて実際に乏しい「専門家」が、机上の空論を臆面もなく公言する世上を嘆く。

理屈はどうにでもつく。要は実際である。

そうはいっても尚かつ、あの手この手の批判の声は想定できる。

こんなのプラセボ (偽薬;にせものを本物と思い込ませる) じゃないの?

そう言いたい人は言ったらいい。

プラセボが臓腑経絡を動かした。そしてその場で大出血。ガンすら吐き出す。

それはそれで面白いじゃないか。

この言葉をかけた瞬間、生命力はさらに、一気に強くなる。肯定である。もちろんオベッカではない、真実を見抜いたうえでの肯定である。これがどの程度の影響力があるか。飛躍的に大きく動かす力を持つことを、体を丹念に診ていれば窺知できる。もちろん、机上の学問のみに詳しい醫者が知ることはない。