自分でできる健康法

自分でできる健康法 血の赤ちゃんを育てる

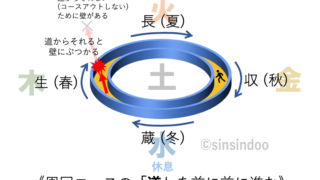

まず、血を生む必要があります(血の赤ちゃんを生む )。次に、血を育てる必要があります(赤ちゃんが成人式を迎える)。更に、血を完成させる必要があります(仕事ができる大人に!) 。この3段階ステップについて説明しましょう。

自分でできる健康法

自分でできる健康法  自分でできる健康法

自分でできる健康法  自分でできる健康法

自分でできる健康法  自分でできる健康法

自分でできる健康法  自分でできる健康法

自分でできる健康法  自分でできる健康法

自分でできる健康法  自分でできる健康法

自分でできる健康法  自分でできる健康法

自分でできる健康法  自分でできる健康法

自分でできる健康法  自分でできる健康法

自分でできる健康法  自分でできる健康法

自分でできる健康法  自分でできる健康法

自分でできる健康法  自分でできる健康法

自分でできる健康法  自分でできる健康法

自分でできる健康法  自分でできる健康法

自分でできる健康法  自分でできる健康法

自分でできる健康法  自分でできる健康法

自分でできる健康法  自分でできる健康法

自分でできる健康法  自分でできる健康法

自分でできる健康法  自分でできる健康法

自分でできる健康法  自分でできる健康法

自分でできる健康法  自分でできる健康法

自分でできる健康法  自分でできる健康法

自分でできる健康法  自分でできる健康法

自分でできる健康法  自分でできる健康法

自分でできる健康法  自分でできる健康法

自分でできる健康法  自分でできる健康法

自分でできる健康法  自分でできる健康法

自分でできる健康法  自分でできる健康法

自分でできる健康法  自分でできる健康法

自分でできる健康法  自分でできる健康法

自分でできる健康法  自分でできる健康法

自分でできる健康法  自分でできる健康法

自分でできる健康法  自分でできる健康法

自分でできる健康法  自分でできる健康法

自分でできる健康法  自分でできる健康法

自分でできる健康法  自分でできる健康法

自分でできる健康法  自分でできる健康法

自分でできる健康法  自分でできる健康法

自分でできる健康法  自分でできる健康法

自分でできる健康法  自分でできる健康法

自分でできる健康法  自分でできる健康法

自分でできる健康法  自分でできる健康法

自分でできる健康法  自分でできる健康法

自分でできる健康法  自分でできる健康法

自分でできる健康法  自分でできる健康法

自分でできる健康法  自分でできる健康法

自分でできる健康法  自分でできる健康法

自分でできる健康法  自分でできる健康法

自分でできる健康法  自分でできる健康法

自分でできる健康法  自分でできる健康法

自分でできる健康法  自分でできる健康法

自分でできる健康法  自分でできる健康法

自分でできる健康法  自分でできる健康法

自分でできる健康法  自分でできる健康法

自分でできる健康法  自分でできる健康法

自分でできる健康法  自分でできる健康法

自分でできる健康法  自分でできる健康法

自分でできる健康法  自分でできる健康法

自分でできる健康法  自分でできる健康法

自分でできる健康法  自分でできる健康法

自分でできる健康法  自分でできる健康法

自分でできる健康法  自分でできる健康法

自分でできる健康法  自分でできる健康法

自分でできる健康法  自分でできる健康法

自分でできる健康法  自分でできる健康法

自分でできる健康法  自分でできる健康法

自分でできる健康法  自分でできる健康法

自分でできる健康法  自分でできる健康法

自分でできる健康法  自分でできる健康法

自分でできる健康法  自分でできる健康法

自分でできる健康法  自分でできる健康法

自分でできる健康法  自分でできる健康法

自分でできる健康法  自分でできる健康法

自分でできる健康法  自分でできる健康法

自分でできる健康法  自分でできる健康法

自分でできる健康法  自分でできる健康法

自分でできる健康法  自分でできる健康法

自分でできる健康法  自分でできる健康法

自分でできる健康法  自分でできる健康法

自分でできる健康法