お盆休み初日。2025/8/13。

今日は朝から治療所の備品を調達しにホームセンターへ。久しぶりに妻とゆったりとしたお出かけである。気に入ったクロックスがあったのでそれも買った。雨でも水を通さない穴のないやつで、しかも靴底に滑り止めのゴムが付いている。僕はうれしなので、こういうのうれしい。

午後からは東京の長女が帰ってきて、なんだかんだ喋り倒して夕食済ませ、午後9時。

さあ、寝るか。

と、長女が駆け込んできた。

「タンスの扉が取れて、ママが頭打った!」

え?

ほんとうだ。扉が…。こんなことある?

妻は…? 顔をしかめながら扉を支えている。

扉のカドがコメカミを直撃したらしい。

とりあえず扉を安全に立て掛け、妻をリビングに誘導し、ソファーに座らせた。

それが8月13日である。

8/13日

望診する。…悪化直前だ。

寝室に誘導し、横になってもらう。まず診察・診断・治療である。

脈診…悪化直前。硬い。

>> 悪化直前の脈

>> 気にしすぎ、上等。…悪化直前を見破るまで

切経…血海に実の反応。矛盾する出血の反応を示す。

>> 血尿 (尿路出血) … 東洋医学的診断が西洋医学的診断を上回った症例

以上の診察から、頭蓋骨付近で出血を起こし急激な悪化が起こる可能性が極めて高いと診断。

事は一刻を争う。素早い診察・診断・治療が必要である。

おわかりだと思うが、こわいのは脳出血である。ただ、打った直後にそれらしい症状は出ていない。出血が起こる状態であると診たが、それはまだ出ていないか、滲んでいる程度のものと考えられる。出血が本格的かつ持続的なものとなれば、出血した分だけ脳を圧迫していくので、時々刻々に悪化する。それを確認するためにも、数時間ごとに経過観察が必要である。まずは24時間、さらに48時間は重要な観察期間であり、油断してはならない。また、観察期間を経た後に出血が起こる遅発性出血というのもある。それを予防することも治療の目的の一つである。

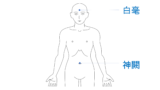

神闕に腹部打鍼術を行う。時間にして1分弱、悪化直前の状態が解除される。

ただし、脈は非常に硬い実脈。普段彼女はこういう脈ではない。

しかも一般的に、この状況の神闕の後で平脈を打たない (実脈を打つ) ことはまずない。

やはり非常事態なのだ。

百会から空間を診る。右。

神闕で空間を診る。右下。

右下 (右下肢) で生きたツボを探す。右血海だ。

右血海に5番鍼で即刺即抜、瀉法。これで出血を止める!

>> 出血 (大量下血) の症例

平脈 (和緩の脈) となるのを確認して治療を終える。

「夜中にまた診るから、とりあえず寝よか。あしたのこの時間までは気の張ることはやめて、できるだけゆっくり過ごそっか。明日はゆっくりし。ご飯も手抜きでな。」

時計は9時30分。これから24時間は気をつけたほうがいい。出血がどうのではなく、悪化直前の診断のときはいつもそう患者さんに指導する。

そのまま寝て、夜中12時に起きて診察。

悪化直前の状態ではないことなど確認して、また寝る。

8月14日

朝、5時に起床。妻は寝ているが、そのまま診察を行う。

悪化直前ではない。

脈は堅くない。

血海の反応はない。

ぼちぼち目が覚めたらしい。

「よく寝れた。ありがとう。きのう頭 (左コメカミ) 打って、右の頭が痛かってんけど、ゆうべ治療してもらって取れた。」

「打ったところは痛くなかったん?」

「うん、打ったのと反対側が痛かってん。首も痛かったけど治療してもらったら取れた。」

関元に2番鍼を30秒置鍼。抜鍼後、15分間休憩させる。

この15分間というのも異例だ。僕の治療では通常、休憩の必要時間は5分である。

こうした時間は、体の反応で決めている。

やはりまだ、異常事態なのだろう。

休憩を終えて起床、その後の経過は…

左顔面にむくみがあった。

たまに耳鳴り (ボーン) があった。

なにか普通と違う怖い感じがあった。ボーッとするしボテーっとする感じもあった。

午後9時となった。一緒に就寝。

「まあ、無事に24時間が経ったな。」

「ありがとう。すぐに治療してもらって、全然不安がなかった。それが良かったと思う。」

そのとおりである。安心にまさる治療法はない。かりに患者さんの望まざる説明が必要なことがあっても、それに対する解決方法を提示しておく必要がある。スッキリとした笑顔を引き出す。ただしそれがどれだけ難しいことか。技術は必要。知識も必要。だがそれ以上に必要なのは “徳” である。医療者たるもの、これを無みして患者さんを癒やすなど言語道断であることを知るべきである。

徳とは? 一言で説明できるはずなどないが、いま僕の頭に浮かんだのは、犠牲心。

病める人のためならこの命を賭すことも辞さない覚悟。

それを悟ったとき、患者さんは無条件で安心する。

もちろん僕はそれを持っていない。

だが、それを求めてやまぬ志はあると断言する。

患者さんであろうが、妻であろうが。

8月15日

今日は8月15日。お盆休みは今日が最終日である。開業以来、連休は必要以上にはとらない。困っている患者さんがおられるかもしれないのである。ゆっくり休んでなどいられるものか。

最終日の今日も、5時に起床。そのまま妻の治療をした。

百会に5番鍼で3分間置鍼、抜鍼後、5分間休憩。通常の状態である。

念のため竅陰も診たが反応なし。瘀血 (離経の血) はなさそうだ。

>> 全治7週間の骨折が2週間で完治? …瘀血の駆除と竅陰の反応

今日は、いつもどおりの元気さだ。

顔のむくみなし。耳鳴りなし。

頭痛なし。左コメカミは押さえると痛いのみ。

朝からウォーキングに出かけ、治療所の掃除・洗濯、経理のパソコン作業。

機嫌はよろしい。

暑い衣装部屋で、タンスの写真 (上画像) をとるのも手伝ってくれた。

「この重いのが直撃したんか。ミシミシとか言わんかったん?」

「なんにも言わんかった。開けたらいきなり外れてガーンって。」

「はあ、そうなんか… ほんで、なに悪い事したん。」

「そうやねん! あたしもそうおもた。あれ? バチあたった?って。絶対バチあたった。昨日もお風呂でフタが倒れるし…。」

「あはは、それもな。」

そうである。お風呂に入っていたら、頭元に立ててあったフタが倒れて頭をぶつけたのである。本人が笑っていたので僕も笑った。(大笑い注意)

踏んだり蹴ったりのお盆休みであったが、こうして笑いながら、無事に終えることができた。

8月16日

翌16日 (土) は午前診のみ、休み明け40人ほどの来院をスタッフの一人として無事に勤めてくれた。昼はとっくに過ぎていたが疲れた様子も見せず。お店で食べようかと誘うと更に機嫌よし。うどん屋さんで千円のランチを二人で食べた。

苦労した時期が長かったので、おたがい安く済ませるクセが抜けない。

過ぎ去れば夢のようではある。だが夢ではない。

もし、この体に何かあったら…。戦慄が走る。鍼のおかげ。

そして妻が与えてくれる日頃の恩に、もっと思いを致さねば。

遅い昼食を食べながら、楽しそうにしゃべる妻がまぶしい。久しぶりに照れた。

でもほんま、なに悪い事したん。

臨床家は、こういうときほど冷徹なまでに「冷たい人間」になる必要がある。ただしその裏には熱い熱い愛がある。愛の温かさと理の冷たさは陰陽である。どちらもバランスよく持っているのが、真の愛情、真の理知である。陰陽のバランスが崩れている場合は邪気となる。理知なき愛、愛なき理知。つまり、誤った愛情、誤った理知である。これでは人を治すことはできない。それどころか、相手の「こころ」や「からだ」を傷つける結果となる。愛だけでは治せない。理だけでは治せない。