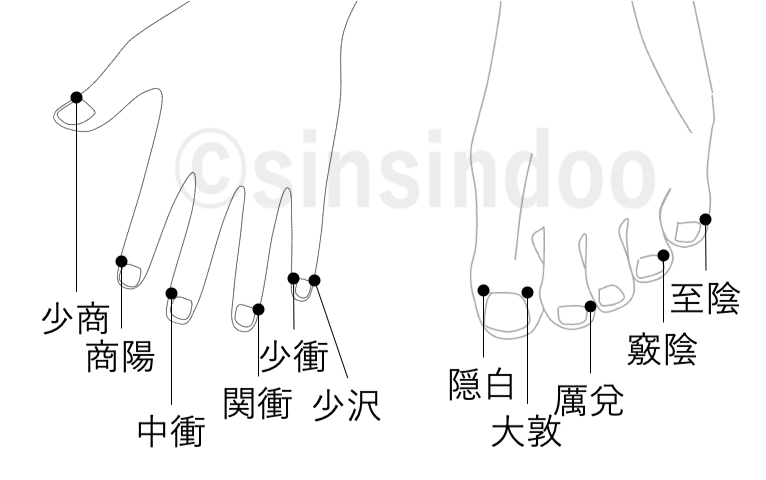

「井穴」(せいけつ) について。

主に瀉法に用いるが、きついツボであることは間違いない。正気の虚があるとき、それを補わずに用いると効果がないばかりか悪化することもある。

鍼を求める「生きた反応」があれば、著効がある。とくに皮膚疾患ではかなり効果を速やかにする。頭部の炎症 (目・鼻・耳・口・咽喉など) でも同様である。重要穴処である。

ただし、ツボが小さいので反応がつかみにくく、皮膚の反応 (発汗や弛緩など) で虚実を診るのは不可能に近いだろう。だから左右両側用いたり、「数うちゃ当たる」的に複数の井穴を用いたりすることがある。

井穴を按圧して、圧痛でどの経絡の井穴が反応しているかを特定し、その経絡の原穴の虚実を見て、井穴の虚実を見分けて実の側に鍼をするるやり方もある。

しかし、僕はそれらのやり方を診断治療にうまく生かせなかった。効果が出にくかったのである。

圧痛・熱感冷感・発汗はもちろん大切なのだが、それだけでは表面的な診察になると考え、ツボの奥にある重量感や無力感を感じ取ろうと訓練した。背部兪穴を診るときも、原穴を診るときもである。気をつけたのは「押さない」ということである。軽く触れたり、手のひらをかざしたりして、他の穴処にはない「確実な違い」を感じ取るのである。

それが板についた頃、気がつけば「見ただけ」でそういう事ができるようになっていた。望診である。

その望診を使うと、面白いように井穴の反応がつかめるようになっていた。左右の手で12個ある井穴を順番に望診し、生きた反応を捕らえる。こうして、井穴をみな使うのではなく、一穴にしぼって用いることができるようになった。

ツボをしぼると、効果は格段の違いがあるという印象がある。たとえば「乳児アトピーの重症例」は、そういう下積みの上に成り立っている。

アトピーの治療には、特に手の井穴を用いることが多い。

子供の場合は、銀製の古代鍼で治療する。もちろん刺さない。ツボに鍼の先を近づけ、パッと離す。それだけである。その瞬間に、発達障害的に落ち着きのなかった子が急に静かになることもある。

大人の場合は鍼を用いて刺す。刺絡である。百会の空間診を望診で行いながら、百会の左右が整うまで、絞る。

いずれにしても著効がある。たとえば重症皮膚疾患である 乾癬の症例 を3ヶ月弱で治した経験があるが、井穴を用いることなしにはこのような効果は得られなかっであろう。

パーキンソン病の症例 では井穴を用いて、その場で足の震えを止めて見せた。

足の井穴では、特に隠白・大敦を多用する。これは鍼をするというのではなく、診断点として用いることが多い。血証を治療する際に、血海・三陰交とともに僕にとっては欠かせない穴処である。これらの穴処で、脾不統血・肝不蔵血・血熱妄行・瘀血を判別する。血尿の症例 をご参考に。

古代鍼は、子供の治療では欠かすことのできない鍼である。さっきまでぐったりしていた子が生き生きしだすことは珍しいことではない。目をキラキラさせたり、ニコニコしだしたり、キョロキョロしだしたり、喋りだしたりする。とくに乳幼児でこの変化がハッキリ見られる。2時間での解熱 (2歳) には、その光景を記録してある。