▶内因性カンナビノイド

鍼が効く科学的メカニズムがさまざまな研究によって解明されつつあります。

そのなかの一つ、内因性カンナビノイドに注目します。カンナビノイドとは大麻の成分で、これと同じ物質が人体にもあるのです。つまり、鍼を刺すと、内因性カンナビノイド受容体が活性化し、麻薬の成分であるカンナビノイドが放出されます。つまり楽になるということです。

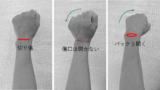

鍼灸では伝統的に鍉鍼 (ていしん) と呼ばれる「刺さない鍼」が使用される場合があります。その治効機序もこれによって説明がつくようです。内因性カンナビノイドシステムは、鍼をかざしただけでも作動することが分かってきたからです。

それだけではありません。祈祷や呪いでも内因性カンナビノイドシステムは作動するというのです。お祓いを受けて症状が改善される、というのは科学的根拠があるのです。

これは、治療者の人徳によっても、患者の体は反応し、そのシステムは作動することを示します。

これらの事実をまとめると、鍼の本質について深く考えさせられます。鍼とはそもそも何なのか、鍼は医学として成り立つのか、という本質的な問題です。

鍼の治効機序を「内因性カンナビノイド」に限定するという条件下で、この問題を考えたいと思います。

▶placebo (偽薬) 効果

placebo効果というものがあります。いわゆる「偽薬」のような効果のことです。僕の祖父は戦争で軍医に同行し看護師のようなことをしていましたが、戦況が悪化し物資がなくなると、怪我や病気に苦しむ人々に、小麦粉を紙に包んで、「これはよく効く薬だぞ」と言って渡したと言っておりました。それがよく効いたそうです。

効くとうまく信じ込ませれば、よく効く。「信じるものは救われる」ということです。

鍼は薬剤のような有効成分を注入するという手法ではありません。ただの「刺激」に過ぎない。その刺激が、かざす鍼であっても有効であるということは、突き詰めれば偽薬効果、つまり「信じ込ませる刺激」と言えないでしょうか。極論すれば、鍼を刺してもらって心地よい響きがあったとしても、その「刺激」に “効くのではないか ” というplacebo効果が必ずあるはずです。何の薬も注入していないし、何かを除去したわけでもないのですから。

つまりは、生体が「ん?」となる。

それによって内因性カンナビノイドシステムが作動するのでしょう。

▶医学 “以外” での効き目

「あの先生は人徳で効かせている」という言葉は、肯定的にも否定的にも使われます。例えば漢方薬である先生が「人徳」で大きな効果を出していたとします。この人徳によって、内因性カンナビノイドシステムが作動し、治癒力を引き出していたとします。

この時、医学的にその先生のやっていることを評価する場合、「その部分」を差し引いて考えないと、正しい評価はできません。また、差し引いた部分が、医学として他の先生達とも共有できるところになります。

エビデンスに立脚した「医学」たらしめるには、「その部分」を差し引いて考える必要がある。

ところが鍼の場合、「その部分」を差し引くとどうでしょうか。

何も残らない。

生体が、「ん?」となったに過ぎません。その「ん?」の結果、内因性カンナビノイドが放出される。

これは、投薬や手術といった手法とは根本的に異なります。投薬や手術は生体に対して、外部から物質的・強制的な補填あるいは除去すなわち「物理的形状の変化」を与えています。内因性カンナビノイドシステムの作動があろうがなかろうが、物理的に効く。

ところが鍼はそれが無い、もしくは明確ではありません。投薬・手術のように何かを埋め込んだり取り去ったりしない。ただ鍼を刺し、抜いただけである。あるいはかざすだけ、擦るだけ。これは別に何を補填したわけでもなく、何を除去したわけでもありません。プラスもマイナスも何もない。

湯液が医学であるのは、薬効があるからです。もしこれがただの白湯であればどうでしょう。

鍼の治効機序は内因性カンナビノイド受容体の活性化によるものである…こう限定して考えるならば、鍼は「医学」とはなり得ない。

信じ込ませているだけだからです。

いかに上手に「ん?」とさせるか。

いかに上手に患者さんを “その気にさせる” か。

いかに上手に “演じる” か。

それが全てなのです。

これを前提として、話を進めます。

▶鍼をする目的は?

例えば作業療法と比べるとどうでしょうか。

作業療法とは、例えば患者さんと一緒に折り紙を折ってフィジカルの回復を促したり、例えば患者さんと一緒に畑作業をしてメンタルの回復を促したりする医学療法です。

作業療法も、何かを補填したり除去したりしません。しかし疑いようのない医学です。折り紙や畑仕事といった「行為」は作業療法ですが、これを何のために行うかという「目的」がハッキリしています。行為に対する目的がハッキリしているならば、これは医学です。多くの作業療法士たちが考えている目的は、ほぼ一致するはずです。だから一定の基準を持つ学問として成立する。

鍼の場合はどうでしょうか。何のために鍼をするのかという「目的」です。多くの鍼灸師たちが考える目的…。まずそれが統一されなければ、基準を持った「行為」が成り立たない。医学として成り立たない。

理にかなった目的があるならば、そのための行為手段は学問として成り立ちます。たとえ呪いであっても、です。

▶東洋医学の beginning

▶ “育てる” という命題

そもそも東洋医学とは何でしょう。その発祥は古代中国の農耕社会にあります。これを土壌として生まれた東洋医学は、種をまき育て、収穫して種をとる。これを延々繰り返します。

これに対して狩猟社会は、皮膚を裂き肉を切り臓物を除去することに長けています。これは物質的な強制力で変化を与えます。伸ばした腕を曲げるような明確さがあります。育てることとは好対照ですね。

東洋医学には、「育てる」という哲学がもともと備わっています。

何も増えない。何も減らない。何も変化していない。播いては刈り取る。生まれては死ぬ。まるで鍼みたいですね。刺しては抜く…。

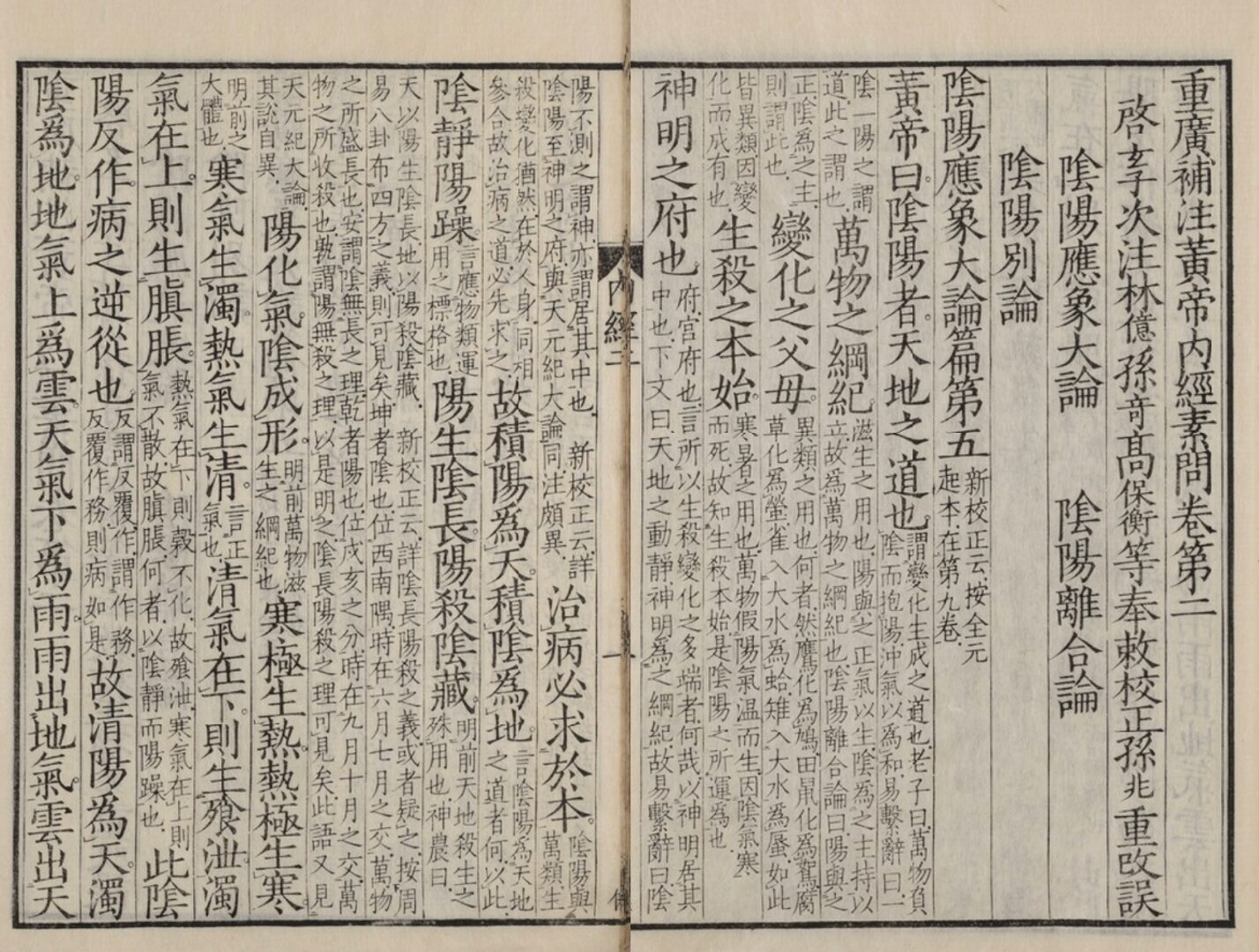

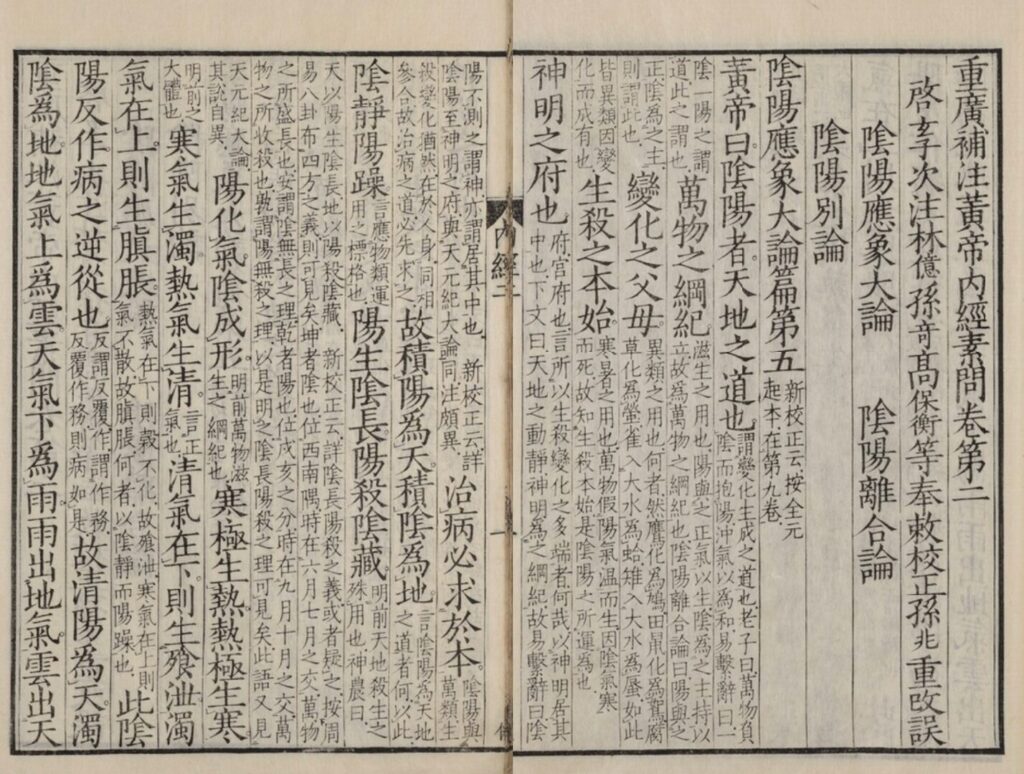

水曰潤下、火曰炎上、木曰曲直、金曰從革、土爰稼穡。<書經>

潤下・炎上・曲直・從革、以性言也。稼穡、以德言也。<書經>

清陽上天.濁陰歸地.是故天地之動靜.神明爲之綱紀.故能以生長收藏.終而復始.

<素問・陰陽應象大論 05>

東洋医学の五行って何だろう をご参考に。

▶痛みを取る=人間として成長する

例えば徹夜マージャンが3日目となり、頭痛が起こったとします。この頭痛を物理的な強制力で取り去ることは可能でしょう。鍼でもそれはできると思います。しかし、単に痛みだけを除去するならば、今夜もマージャンをしてしまうでしょう。そのマージャンは再び頭痛が起こる原因となります。

“今夜のマージャンはひかえよう”

そう思うことに、薬剤の補填も悪性組織の除去もありません。

そう思えることは、人間としての成長です。

そう思わせることは、人を育てることです。

そう思うことには、病根を断つ力があります。これは、頭痛を消し去ること以上に大切な治療と言えないでしょうか。

▶生活習慣を正すことが「目的」

そういう治療をやるために僕は鍼を使います。鍼を使った方が、ただ単に指導するだけよりもはるかに患者さんの心を動かしやすいからです。

” 今夜のマージャンはひかえよう “

言葉なしでは鍼はできない。

鍼なしでは言葉は届かない。

どちらが欠けても治療にならないのです。

そもそも東洋医学とは、五臓に五神を蔵しているという考え方があります。これは、体 (物理的なもの) と心 (物理的でないもの) を分けないで考えていこう、という理念があると考えられます。心身一如とも言います。

中医内科学を紐解くと、ほとんどの病気の原因に、飲食不節・情志失調が挙げられています。産業革命後・IT革命後の現代社会では、さらに新たな病因が生まれつつあります。時代とともに主要な病因は変化しますが、そこに生活習慣がふくまれることに変わりはありません。

東洋医学とは、数千年のはるかかなた昔から、生活習慣に着目した医学なのです。

憂愁思慮則傷心.

形寒飮冷則傷肺.

恚怒氣逆.上而不下.則傷肝.

飮食勞倦.則傷脾.

久坐濕地.強力入水.則傷腎.

<難經・四十九難>

良い生活習慣、悪い生活習慣、これらはともに「こころ」が出発点となります。したいと思うからそうする 。そして、良い生活習慣は健康へとつながり、悪い生活習慣は病気へとつながります。心と体をつなぐもの、それは行動です。行動は、半分は心で、半分は体です。東洋医学の理念そのものですね。 (心→生活習慣→体)

体に鍼を打ちつつ生活指導を行い、正しい生き方 (正しい生活習慣) ができれば、心もやがて整います。 (体→生活習慣→心)

生活習慣を正そう。

そう願う心を育てよう。

東洋医学が未病にも既病にも対応できるのは、そんな「目的」があるからではないでしょうか。

土を耕し、種をまき、そして収穫の秋 (とき) を迎える。稼穡 (書經)です。

これは鍼をしながら患者さんの心を動かし、生活習慣を動かし、体を動かし、健康という日を迎えることと重なり合います。

▶患者さんを育てる

▶大いなる “演技”

人として成長しなければ治らない病気、そういう病気がある。それを治すことが鍼を用いる目的であり、誰もが共有できる「共通の基準」ではないでしょうか。

心に届く鍼をするのが、本来の鍼であると思っています。鍼が実際に「こころ」に届くのかどうかは知りませんが、生活習慣を改善しなければ治らない病気があることは、少なくとも言えることです。肩こり・腰痛しかり、アルコール性肝障害しかり、脳梗塞の治未病しかり。東洋医学的に見るならば、そういう病気は無限にあります。

ただし、悪い生活習慣、そういう生活をしたいと願う心、これを改善しようという気にさせることが、いかに難しいことか。これはやってみればすぐ分かると思います。病気を治す、体質を変えることは、生き方を変えることに重なり合います。

だから僕は、placeboの台本を生涯をかけて懸命に勉強し、そこに生きたアドリブを挟んでいこう。それが演技だと分かっていても鳥肌の立つ、笑いあり涙ありの名演技を目指そう。この人生の中で得た全てを表現できる名優になろう。それで患者さんが成長するのならば、病気が治るのならば、その目的のためならば。

この手に握りしめた「漢字だけの台本」には、患者さんをその気にさせるノウハウが、3000年かけて詰め込まれてきたのだ!

▶大いなる “方便”

もちろんおわかりだと思いますが、実際には僕は、演じているなどとはさらさら思っていません。いや、演じている。真剣に。本気で。

黄帝内経から続く伝統鍼灸を学んで実際に効果を上げている人は、学んでいない人には見えないものがハッキリ見えています。でも見えない人にも分かるように説明しなければならないのならば、上記のようになります。これも方便です。

生活習慣を治す重要性は変わりません。これが第一義です。

この目的のためならば、どんなことでもする。

作業療法の折り紙とよく似ています。折り紙を折ることは「行為」であって「目的」ではありません。折り紙は「遊び」ではなく、明確な目的のために用いられる「医学」です。

鍼もそうあるべきです。患者さんの心を動かし生活習慣の改善をうながす目的のために用いられる、鍼は欠かすことのできない舞台道具です。舞台道具がなければ、そもそも演技になりません。痛みを止める・症状を改善するだけならば、レーザーでも目的は果たせるでしょう。しかし時代劇で日本刀の代わりにレーザーを用いても、観客の心を動かすことはできません。

このような「目的のための行為」は「嘘も方便」にも似た、 “演技” とも言えるでしょう。

鍼とは、そんな「大きな目的」のために用いる「大いなる方便」なのです。

東洋医学の理論と言われるものは、すべて「たとえ」によってなされている。たとえとは、現実を説明するための方便です。これは私見です。

東洋医学の「気」って何だろう をご参考に。

▶大いなる “補助”

外傷を主とする病態やそれに類するもの以外は、生活習慣を正すことが治療の主眼であると考えています。その他の治療的手段はそれを補助するものに過ぎない。

つまり鍼は補助に過ぎない。

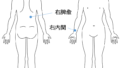

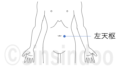

ただしその補助とは、強烈な効果を内包したものです。苦痛にゆがむ表情で腰をかがめて来院された患者さんが、腰を伸ばして笑顔で受付を済まされる。これは鍼灸院で普通に見られる光景です。さらに言えば、痛いところに鍼をしない、たった一本の鍼 で痛みが取れれば、患者さんはより大きな驚きと感動を得ます。全身麻痺 (痿病) の症例 ・ 2時間での解熱 (2歳) ・ ネフローゼ症候群の症例 では、鍼灸の即効性・無限の可能性に、演者であるはずの僕自身が驚き感動させられました。

それだけの強烈な補助であるからこそ、生活習慣を変えるという難題に立ち向かえるのではないか。そのように考えています。

これは、折り紙を折るのがどれだけ上手か、ということと同じです。上手であればあるほど、患者さんはその気になってくれる。その気になればなるほど、作業療法の機能回復という目的が達成されていく。

自身の演技に感動するくらいでないと、観客の心は動かせません。最高のplacebo効果を引き出しつつ、患者さんの心に届く、迫真の演技をこれからも目指していきたい。患者さんの成長を強く願って、教え育てていきたい。その中で僕自身も、教えられ育てられていくのです。

▶科学を育てる

科学は発展しています。その道程は、今どの位置にあるのでしょう。

自然科学は、共食いを是とします。

動物同士の共食いや殺し合いは肯定しても、ヒト同士のそれを否定できているか。人間と動物との一線はここにあります。人間としての歩みを進めれば進めるほどに、人間をもっともっと大切にする。体をもっともっと大切にする。人間としてもっともっと成長する。

科学はそれを包含できなれけばなりません。

人間として成長することの必要性。それを証明しうる「科学」。

我々はこれから、それをも育てていかなければならないのでしょう。