31 太陽病、項背強、几几、無汗、悪風者、葛根湯主之、

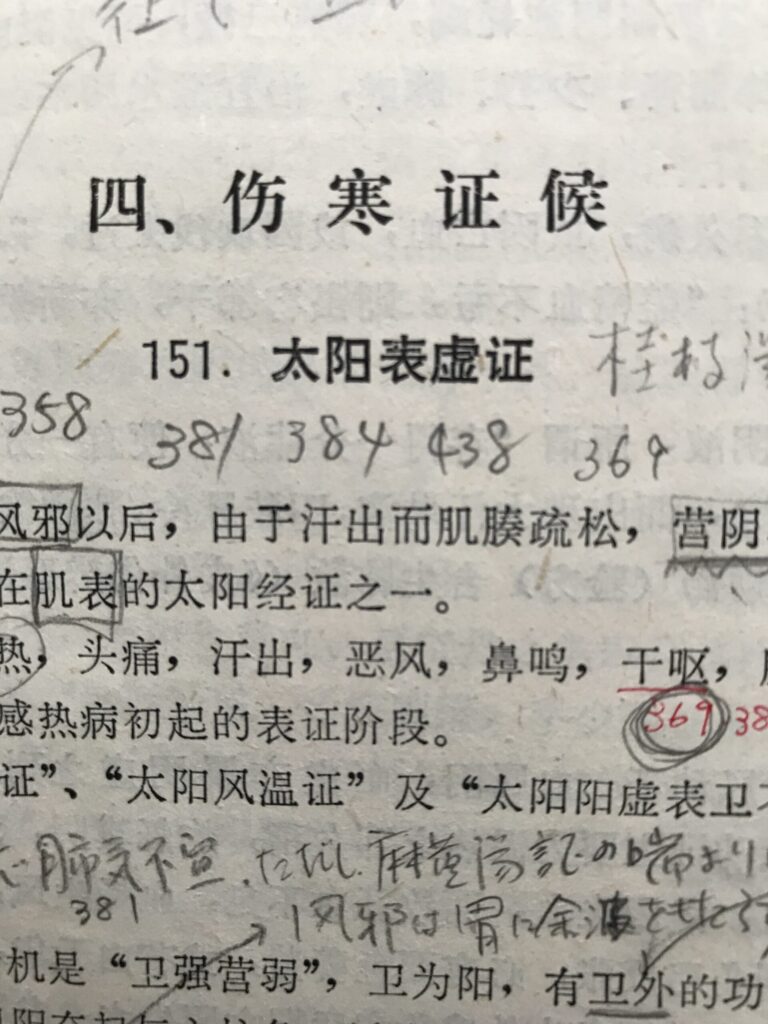

中医学では、葛根湯証は傷寒 (表寒実) に分類されます。

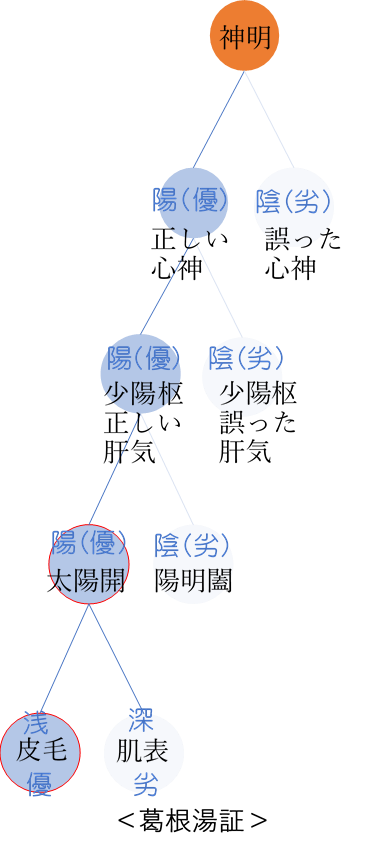

しかし僕の考えでは、葛根湯証は純粋な傷寒 (表寒実) でも中風 (表寒虚) でもない、傷寒寄りではあるが中間の証です。

▶太陽病、

太陽病ということは、1条の「太陽之為病、脈浮、頭項強痛、而悪寒、」が前提としてあります。その上に本条文が加わります。

「傷寒」と言わずに、「太陽病」とされる部分に大注目です。傷寒ならば浮緊の脈ですが、太陽病は単に浮脈です。葛根湯証は、緊脈であるとは限らないと考えられます。

▶項背強、几几、

頭項強痛に加えてほんの少し項背強ということを言っています。つまり、頭項強痛+すこし肩や背中がこわばる。

項背ということは、頭項だけ (太陽中風) に比べて範囲が大きいですね。頭・項がこわばって痛く、こわばりは背中まで拡大している。痛みや強ばりは、寒邪による郁滞です。太陽中風よりもやや傷寒寄りであるということです。

ただし、それはほんの少しです。背中は、痛むところまでは行っていない (項背強痛とは言っていない) ので、傷寒よりは寒邪は控えめです。傷寒ならば身体痛があります。背中がもし痛ければ身体痛であり、そうなると緊脈がはっきりして傷寒が確定し、麻黄湯が主治します。

葛根湯証は、傷寒 (麻黄湯証) よりも寒邪の割合が少なく、中風よりも寒邪の割合が多いということが伺えます。

几几とは、ほんの少しばかり…というのが本来の意味です。

=「犹几许」 (あたかもほんの小さな肘掛けほどに) …ある状況や程度が特定の基準や期待に非常に近いが、ほんの少し足りない様子。

「几」とは、ほんの小さな肘掛け程度の机が原義となります。また、畳に座っている人が用いる肘掛けです。机として本を読むには少し小さく、肘掛けくらいにしかならないのですね。

▶無汗、

無汗ということは、陰弱ではないということです。正気の虚がないことが伺えます。しかし、陰陽ともに緊とも言ってないので、陰弱とまではいかないが、営気が充実してドンドン衛気を作っているという状況でもありません。中風ほど虚してはいないし、傷寒ほど実してもいない。そういう状況です。

もう一つ、無汗の意味は、疏泄していないということです。風邪は疏泄しますので、汗も通り抜けて出ることができますが、寒邪は疏泄しないので、汗も外出することができません。ここで、寒邪>風邪 ということが言えます。肌表ではなく、皮毛で邪をまとめて排出できるのです。

皮毛にも肌表にも散らかったゴミを、皮毛に掃き集めて一気にチリトリに入れて捨て去る。そんなイメージです。

▶悪風者、葛根湯主之、

悪寒があり (太陽病だから) 、同時に悪風があるということです。寒さも嫌うし、風も嫌う。3条のような典型的な傷寒ではない、つまり風邪の割合がそこそこあることが伺えます。

風邪があるということは、いくらか衛気の弱り、営陰の弱りがあるということです。強制的に強い寒邪にやられたという側面もあるが、体の側にも付け入られる若干の弱りがあったということです。

脈についてです。脈が堅いとはどこにも書いていません。寒邪と風邪の割合にもよりますが、寒邪>風邪で、風邪がいくらかの割合を占めていますので、傷寒のような脈の堅さではないはずです。かといって、中風のような緩さでもない、そういう脈だと思います。

嘔についてです。乾嘔 (12条…桂枝湯証) も嘔逆 (3条…傷寒) も挙げていませんが、本証でも嘔はあり得ます。中風にも傷寒にも嘔があるからです。

▶組成

| 葛根湯 |

| 葛根4 麻黄3 桂枝2 芍薬2 甘草2 生姜3 大棗12 |

麻黄湯のようでもあり、桂枝湯のようでもあります。寒邪と風邪の両方に対応する組成になっています。ただしそこに葛根が加わります。

桂枝湯方 桂枝3 芍薬3 甘草2 生姜3 大棗12

麻黄湯方 麻黄3 桂枝2 甘草1 杏仁70

葛根湯は、

桂枝湯に比べて甘草・生姜・大棗の比率が多めです。

麻黄湯に比べて甘草の比率が多めです。

麻黄 (瀉剤) に対して、甘草生姜大棗 (全体として補剤) が足され、甘草が境界の位置にあって両者の橋渡しをしていると考えます。虚実錯雑的な処方 (代表は小柴胡湯) の特徴を備えています。

▶葛根とくず湯

葛根についてです。14桂枝加葛根湯のところで述べたように、葛根は、胃気を鼓舞して陰で潤しながら浮かせて散らす作用です。もう少し詳しく説明します。

| 葛根 | 甘・辛・涼 | 胃気に作用し脈を潤し、 水穀 (水+栄養分) を 上行発散させる。 |

脈を潤します。皮毛→肌肉→脈→筋→骨 と、浅から深に至りますが、かなり深いところ (脈) まで行くことが分かります。脈は陰分 (筋・骨) と陽分 (皮毛・肌肉) を分ける境界で、陰分にも陽分にも働きかける中枢です。

脈まで行って、水穀を補い、それを陽分方向に津液として発散させながら邪気を散らします。津液という正気が邪気を追うのですから、津液の得意とする邪気は邪熱なので、退熱に優れているのです。赤芍とセットで営血分の熱さえも発散させるのは、最低でも脈まで届いているからです。

表実・表虚・胃の気と、オールラウンドに行くところが、カゼに葛根湯という使い方をされる理由でしょう。しかし、本来はなんでもかんでもという使い方ではありません。やはり、葛根湯の出典であるこの《傷寒論》にある用い方、つまり葛根湯証に葛根湯をつかうという用い方を学んだ上で応用すべきものです。弁証に従って論治を行うという「中医学の基本」を忘れないことです。

葛根湯の使い方 をご参考に。

ちなみに韓国では双和湯が一般的なカゼ薬として用いられます。

くず湯はカゼで食欲がない時に使われますね。葛根はまず胃気を補い水穀を鼓舞します。解表薬のイメージが強いですが、意外と深いところ (脈) に行くのです。だから高熱で食欲がないなら、陽明に熱が入っている可能性が高いわけですから、民間療法のレベルであれは、くず湯は理にかなっているのです。胃気というのは生命の根幹です。とくに水穀という表現になると、これは水穀の精といわれるくらいですから、根本中の根本で、脈のことを言います。

≫水穀の精 (水穀の精微) については「けいれん…東洋医学から見た6つの原因と治療法」 の 「水穀の精とは」で詳しく説明しました。

〇

▶鍼灸

鍼灸でいくなら、胃の気を増して発散させるのですから、太陰肺経の原穴である太淵・陽明大腸経の原穴である合谷などは反応を診るべきでしょう。これらは下肢の足三里・太白と対比できる元気を補う穴処であると考えています。列缺や滑肉門なども候補となります。これらに「生きたツボ」の反応があれば、すみやかな効果が見込めます。

やや堅い脈が緩み、緩みすぎない程度のしまりが出ればOKです。それで温かくすれば、ジワッとした汗が出て、体が温まって軽くなります。