医療って何だろう

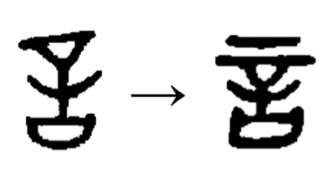

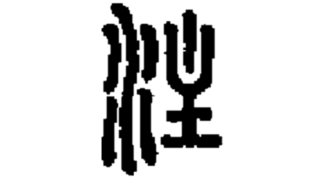

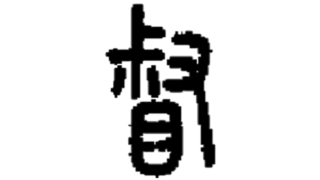

医療って何だろう 癒やしとは…「兪」の字源に秘められた哲学

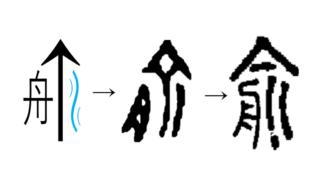

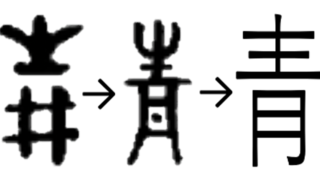

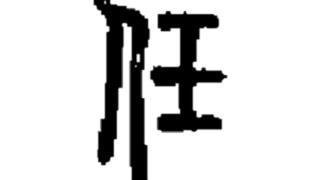

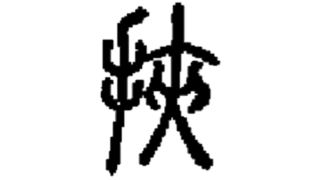

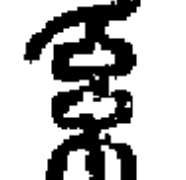

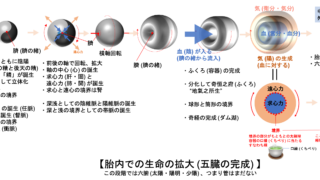

「兪」は東洋医学にって馴染みが深いですね。肝兪・脾兪なのどツボの名前に用いられますが、癒・輸・愉・諭にも通じます。実はこれらが、臨床における「癒やし」の全容と符合します。兪の原義をたどってみましょう。

医療って何だろう

医療って何だろう  心療内科・精神科

心療内科・精神科  自分でできる健康法

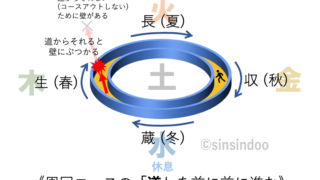

自分でできる健康法  整形外科

整形外科  東洋医学って何だろう

東洋医学って何だろう  用語集

用語集  皮膚科・アレルギー科

皮膚科・アレルギー科  用語集

用語集  東洋医学って何だろう

東洋医学って何だろう  自分でできる健康法

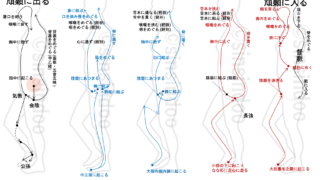

自分でできる健康法  流注 (動詞・名詞)

流注 (動詞・名詞)  医療って何だろう

医療って何だろう  東洋医学って何だろう

東洋医学って何だろう  東洋医学って何だろう

東洋医学って何だろう  Q&A

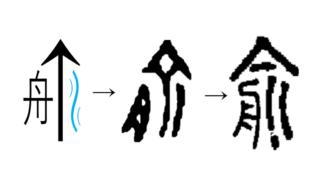

Q&A  四季の養生

四季の養生  自分でできる健康法

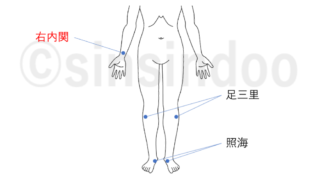

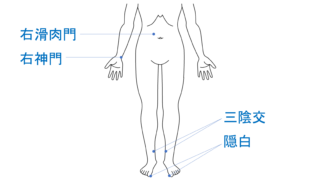

自分でできる健康法  自分でできる健康法

自分でできる健康法  自分でできる健康法

自分でできる健康法  流注 (動詞・名詞)

流注 (動詞・名詞)  用語集

用語集  流注 (動詞・名詞)

流注 (動詞・名詞)  心療内科・精神科

心療内科・精神科  ご来院の皆様へ

ご来院の皆様へ  用語集

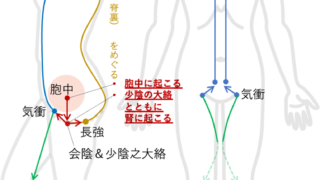

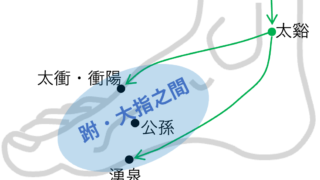

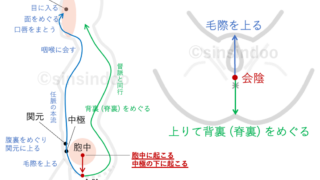

用語集  流注 (巡行)

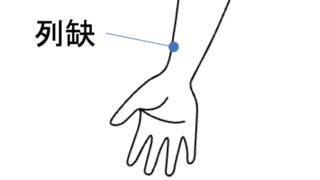

流注 (巡行)  自分でできる健康法

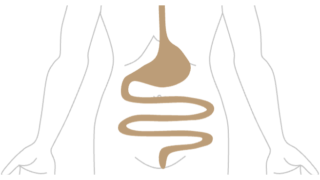

自分でできる健康法  消化器内科 (肝臓科)

消化器内科 (肝臓科)  東洋医学って何だろう

東洋医学って何だろう  流注 (巡行)

流注 (巡行)  用語集

用語集  用語集

用語集  東洋医学って何だろう

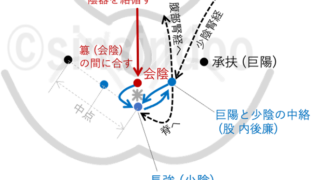

東洋医学って何だろう  流注 (部位)

流注 (部位)  東洋医学って何だろう

東洋医学って何だろう  用語集

用語集  流注 (部位)

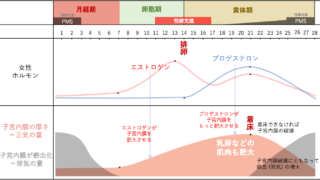

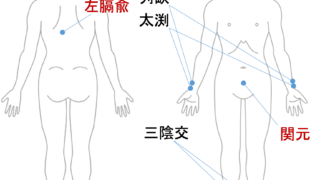

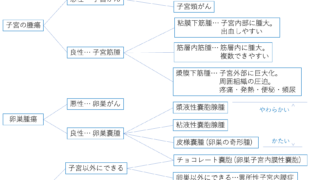

流注 (部位)  婦人科

婦人科  流注 (動詞・名詞)

流注 (動詞・名詞)  さまざまな病気の原因と治療法

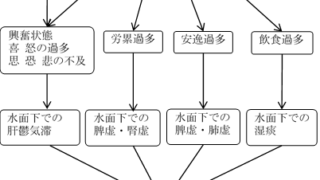

さまざまな病気の原因と治療法  さまざまな病気の原因と治療法

さまざまな病気の原因と治療法  用語集

用語集  さまざまな病気の原因と治療法

さまざまな病気の原因と治療法  さまざまな病気の原因と治療法

さまざまな病気の原因と治療法  さまざまな病気の原因と治療法

さまざまな病気の原因と治療法  小児科

小児科  眼科

眼科  腎臓内科・泌尿器科

腎臓内科・泌尿器科  医療って何だろう

医療って何だろう  膠原病・リウマチ科

膠原病・リウマチ科  神経内科

神経内科  カゼ

カゼ  耳鼻咽喉科

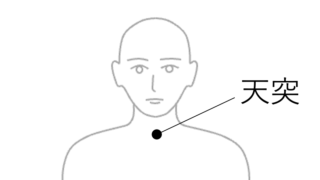

耳鼻咽喉科  流注 (巡行)

流注 (巡行)  流注 (巡行)

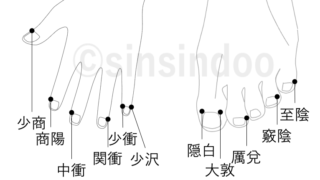

流注 (巡行)  流注 (動詞・名詞)

流注 (動詞・名詞)  流注 (巡行)

流注 (巡行)  流注 (動詞・名詞)

流注 (動詞・名詞)  流注 (動詞・名詞)

流注 (動詞・名詞)  流注 (動詞・名詞)

流注 (動詞・名詞)  流注 (動詞・名詞)

流注 (動詞・名詞)  流注 (動詞・名詞)

流注 (動詞・名詞)  流注 (動詞・名詞)

流注 (動詞・名詞)  流注 (動詞・名詞)

流注 (動詞・名詞)  流注 (動詞・名詞)

流注 (動詞・名詞)  流注 (動詞・名詞)

流注 (動詞・名詞)  流注 (動詞・名詞)

流注 (動詞・名詞)  流注 (動詞・名詞)

流注 (動詞・名詞)  流注 (動詞・名詞)

流注 (動詞・名詞)  流注 (動詞・名詞)

流注 (動詞・名詞)  流注 (動詞・名詞)

流注 (動詞・名詞)  流注 (動詞・名詞)

流注 (動詞・名詞)  証候鑑別

証候鑑別  流注 (巡行)

流注 (巡行)  四季の養生

四季の養生  ご来院の皆様へ

ご来院の皆様へ  耳鼻咽喉科

耳鼻咽喉科  カゼ

カゼ  さまざまな病気の原因と治療法

さまざまな病気の原因と治療法  東洋医学って何だろう

東洋医学って何だろう  ご来院の皆様へ

ご来院の皆様へ  耳鼻咽喉科

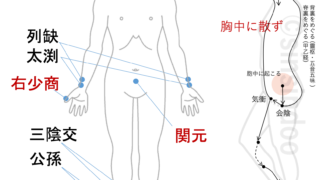

耳鼻咽喉科  さまざまな病気の原因と治療法

さまざまな病気の原因と治療法  東洋医学って何だろう

東洋医学って何だろう  婦人科

婦人科  東洋医学って何だろう

東洋医学って何だろう  さまざまな病気の原因と治療法

さまざまな病気の原因と治療法  自分でできる健康法

自分でできる健康法  用語集

用語集  総合診療科

総合診療科  東洋医学って何だろう

東洋医学って何だろう  ご来院の皆様へ

ご来院の皆様へ  用語集

用語集  用語集

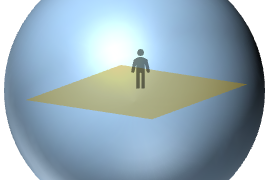

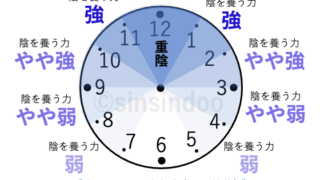

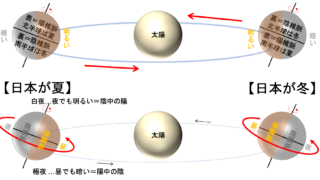

用語集  天人合一

天人合一  心療内科・精神科

心療内科・精神科  血の弁証

血の弁証  消化器内科 (肝臓科)

消化器内科 (肝臓科)  ご来院の皆様へ

ご来院の皆様へ  さまざまな病気の原因と治療法

さまざまな病気の原因と治療法