循環器内科・呼吸器内科

循環器内科・呼吸器内科 起立性調節障害 (不登校) の症例

起立性調節障害における症例検討である。中医学に基づいた鍼灸によって行った。

循環器内科・呼吸器内科

循環器内科・呼吸器内科  ご来院の皆様へ

ご来院の皆様へ  自分でできる健康法

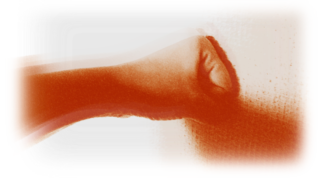

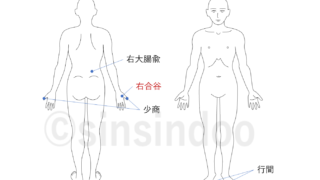

自分でできる健康法  大腸経

大腸経  ご来院の皆様へ

ご来院の皆様へ  自分でできる健康法

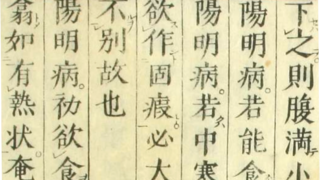

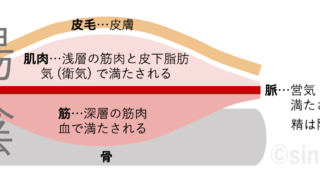

自分でできる健康法  陰陽気血の弁証

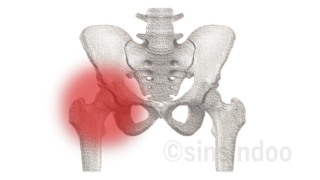

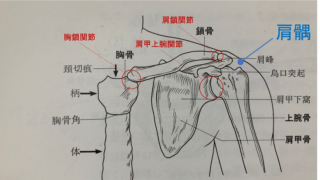

陰陽気血の弁証  整形外科

整形外科  自分でできる健康法

自分でできる健康法  神経内科

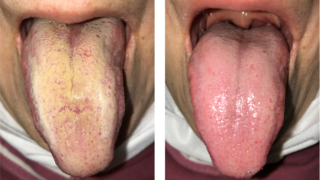

神経内科  舌診

舌診  医食同源

医食同源  小児科

小児科  さまざまな病気の原因と治療法

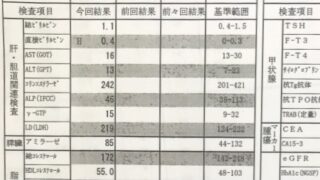

さまざまな病気の原因と治療法  消化器内科 (肝臓科)

消化器内科 (肝臓科)  自分でできる健康法

自分でできる健康法  証候鑑別

証候鑑別  神経内科

神経内科  医療って何だろう

医療って何だろう  ガン

ガン  よもやまばなし

よもやまばなし  新型コロナ

新型コロナ  耳鼻咽喉科

耳鼻咽喉科  ご来院の皆様へ

ご来院の皆様へ  陰陽気血の弁証

陰陽気血の弁証  小児科

小児科  Q&A

Q&A  鍼灸って何だろう

鍼灸って何だろう  自分でできる健康法

自分でできる健康法  ガン

ガン  医療って何だろう

医療って何だろう  総合診療科

総合診療科  心療内科・精神科

心療内科・精神科  自分でできる健康法

自分でできる健康法  Q&A

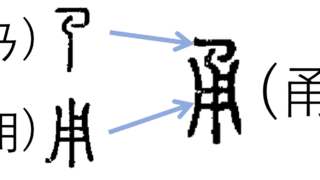

Q&A  用語集

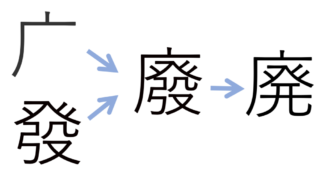

用語集  用語集

用語集  ご来院の皆様へ

ご来院の皆様へ  自分でできる健康法

自分でできる健康法  Q&A

Q&A  よもやまばなし

よもやまばなし  自分でできる健康法

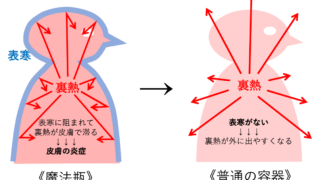

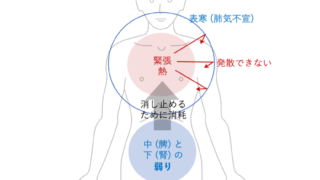

自分でできる健康法  カゼ

カゼ  鍼灸って何だろう

鍼灸って何だろう  ガン

ガン  ご来院の皆様へ

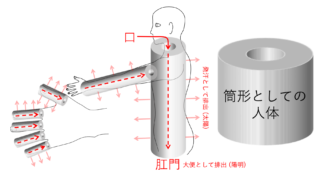

ご来院の皆様へ  流注 (動詞・名詞)

流注 (動詞・名詞)  自分でできる健康法

自分でできる健康法  医食同源

医食同源  Q&A

Q&A  医食同源

医食同源  自分でできる健康法

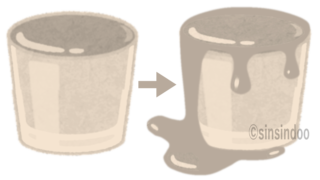

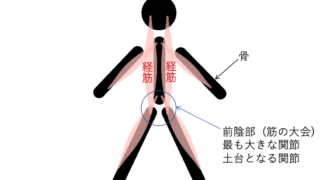

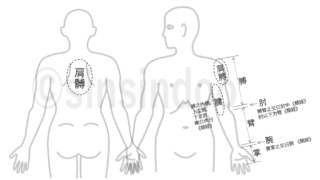

自分でできる健康法  流注 (部位)

流注 (部位)  医食同源

医食同源  自分でできる健康法

自分でできる健康法  用語集

用語集  Q&A

Q&A  Q&A

Q&A  血の弁証

血の弁証  Q&A

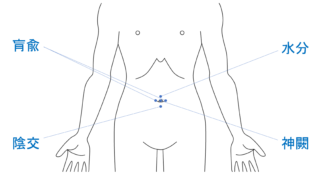

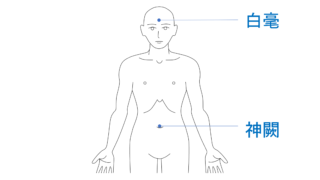

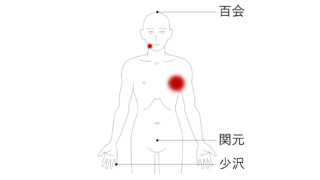

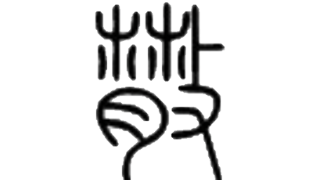

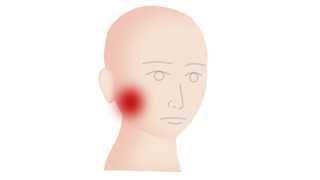

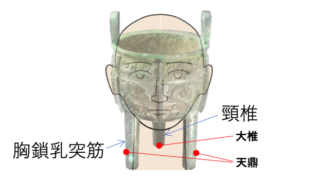

Q&A  経穴 (ツボ)

経穴 (ツボ)  経穴 (ツボ)

経穴 (ツボ)  皮膚科・アレルギー科

皮膚科・アレルギー科  自分でできる健康法

自分でできる健康法  用語集

用語集  ご来院の皆様へ

ご来院の皆様へ  自分でできる健康法

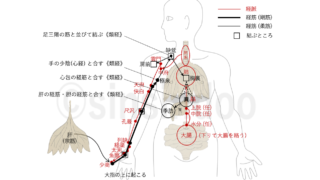

自分でできる健康法  大腸経

大腸経  口腔外科

口腔外科  流注 (部位)

流注 (部位)  よもやまばなし

よもやまばなし  舌診

舌診  自分でできる健康法

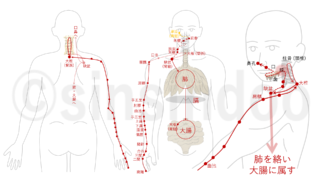

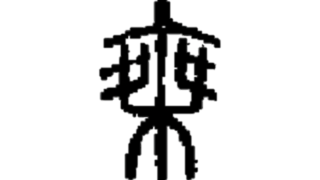

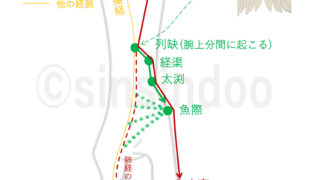

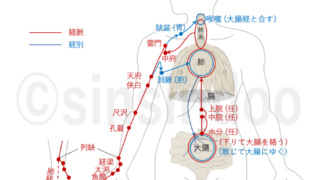

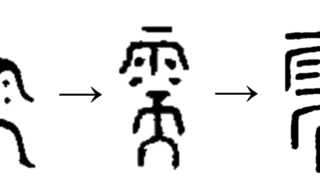

自分でできる健康法  肺経

肺経  自分でできる健康法

自分でできる健康法  用語集

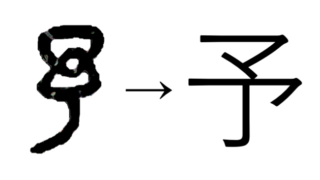

用語集  流注 (動詞・名詞)

流注 (動詞・名詞)  自分でできる健康法

自分でできる健康法  東洋医学って何だろう

東洋医学って何だろう  自分でできる健康法

自分でできる健康法  さまざまな病気の原因と治療法

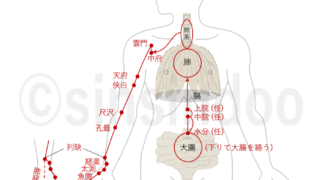

さまざまな病気の原因と治療法  流注 (部位)

流注 (部位)  医療って何だろう

医療って何だろう  血の弁証

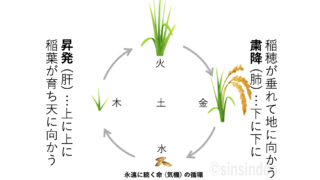

血の弁証  四季の養生

四季の養生  肺経

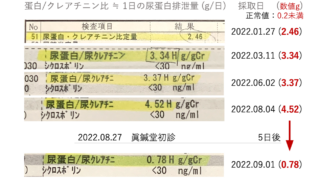

肺経  腎臓内科・泌尿器科

腎臓内科・泌尿器科  用語集

用語集  証候鑑別

証候鑑別  整形外科

整形外科  流注 (部位)

流注 (部位)  肺経

肺経  用語集

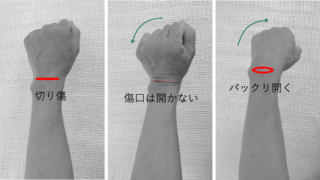

用語集  出血

出血  肺経

肺経  自分でできる健康法

自分でできる健康法  自分でできる健康法

自分でできる健康法  流注 (部位)

流注 (部位)  流注 (部位)

流注 (部位)  流注 (部位)

流注 (部位)