アクビは深呼吸ですね。ため息もこれと共通します。

東洋医学的に、アクビを分析してみましょう。

アクビの生理

アクビについては、東洋医学の原点である《霊枢・口問28》に詳しい記載があります。それを読み解いてみましよう。

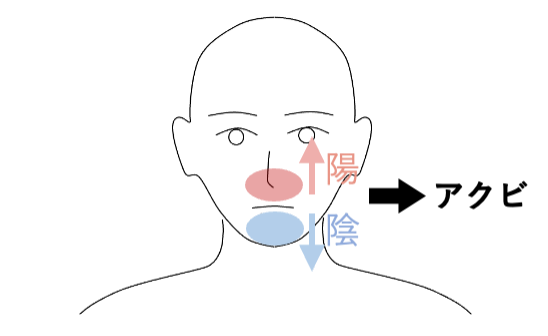

陽者主上.陰者主下.故陰氣積於下.陽氣未盡.陽引而上.陰引而下.陰陽相引.故數欠.

陽は上を主 (つかさど) る。陰は下を主 (つかさど) る。ゆえに陰気は下に積み、陽気いまだ尽きず、陽引きて上がり陰引きて下がり、陰陽あい引く。故にしばしば欠 (あくび) す。

上顎は陽に属し、下顎は陰に属します。陰気 (夕〜夜の気) は重く下に沈み、陽気 (朝〜昼の気) は上に上にハツラツと伸びようとします。下に行こうとするものと、上に行こうとするものが、引っ張り合って上下に口が開き、アクビが出る。それが《霊枢・口問28》の説くところです。

たとえば夜、眠くなったときにアクビが出るのは、夜になって陰気が多くなって気が沈もうとし、体も横になって欲しがっている (陰) にも関わらず、まだ起きている (陽) からです。

朝、ねむた目をこすって起きるときにアクビが出るのは、朝の陽気が上に上に伸びよう、意識は活動に移そうとしているのに、身体は寝た状態で陰気が重いままだからです。陰気 (ねむさ) に陽 (活動) が打ち勝てない状態でもあります。

以上の生理をもとに、以下の病理を考えましょう。

肝鬱

【症状】

・時々アクビが出る。

・情緒が抑うつしたり、急に落ち着かなくなり、イライラする。

・胸悶脇脹。

・喉に異物が詰まったようになる。

・悲しみ泣く。

・精神状態によって軽減したり増幅したりする。

【解説】

肝気鬱結して気滞の邪が生じます。気滞は、流暢な気の流れを妨げます。陽気は上に伸びよう伸びようとしますが、気滞がそれを下に下に押し留めます。上に行く気 (上顎) と下に行く気 (下顎) が引っ張り合うことによって、あくびが出ます。

緊張から開放されてリラックスするときにアクビが出るのも、この病理から考えると解けてきますね。

血瘀

【症状】

・ひんぱんにアクビが出る。

・胸悶。

・心悸気短。

・眩暈。

・耳鳴。

・記憶力減退。

・急に落ち着かなくなる。

【解説】

瘀血があると気滞を生じます。もともと気滞は泡のようなもので、時に起こり時に消えるのが通常ですが、瘀血があると常に滞るので、瘀血によってできた気滞は消えることがありません。よってひんぱんにアクビが出ます。あとは上記の気滞で述べた通りの病理で、上下に引っ張り合ってアクビとなります。

脾腎陽虚

・老化や病弱が原因となる。

・精神不振。

・疲れやすい。

・寒がりで手足が冷たい。

・呼吸が浅く早い。

・寡黙。

・腰膝に力が入らない。

・食が進まず、腹が張り、便が固まらない。

・夜間尿が多い。

【解説】

身体の弱い人の生アクビをイメージします。陽気が足りないので下に気が陥りやすく、それに抗するように何とか上に気を昇発しようとするため、上下に引っ張り合ってアクビがでます。

疲れたときにあくびが出るのは、この病理が参考になります。

生あくび

脳梗塞の前兆として、生あくびが出ることがあります。これは、脳の血管が詰まり、脳組織への酸素供給が不足する状態です。この酸素不足を補うために、あくびが出ることがあります。

東洋医学的にみると、陽の瓦解ですね。脳梗塞になると活動が大きく制限されます。あるいは死の転機を取れば、陽は完全に停止します。

口という陽の塊が二つに割れるのがあくびです。その重症度も、ただ眠いだけから、死の前兆まで、ピンからキリまであるということです。

参考文献;中医诊断学 刘鉄涛 人民卫生出版社

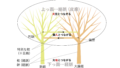

上 (上る) をつかさどる陽の代表とは、朝日です。

下 (下る) をつかさどる陰の代表とは、夕日です。

口を閉じた状態での唇の形 (円形) を、太陽であると考えてみましょう。そして口の真一文字の部分は地平線です。朝日の上半分は地平線から上ろうとしているのに下半分が地平線下に留まろうとして、太陽が二つに分かれてしまったのが、あくびです。

あるいはその逆、つまり、夕日の下半分は地平線下に下ろうとしているのに、上半分は地平線上に留まろうとして、太陽が二つに分かれてしまう。これがあくびです。

あくびは朝 (日出) と夕 (日没) に起こりやすくなります。古代人は、日の出に起き、日の暮れとともに就寝していました。

人体で一番陽気が強いのは、口 (唇) であるということか一面で言えます。その理由は単純、赤いからです。赤の色彩は陽を最もシンボライズするものです。人体を表面的にみた時、これほど赤い部位はありませんね。これが陽明です。陽明とは、真っ暗な中に存在する最も眩しい光のことです。トンネルから抜け出た時の眩しさを想像するといいでしょう。陽気 (光の強さ・感じ方) としては、最も強い。

陽気とは活動力です。その活動力が二つに割れてしまう。これは陽の崩壊を意味します。当たり前です。あくびが出る時は、活動しにくい時なのですから。こういう素朴な発想を基礎にして、東洋医学は成り立っています。

さらに言えば、崩壊してより強固に一体化します。すなわち、日出・日没をより強固に推進するのです。推進・推動は陽です。

もう少し詳しく説明しましょう。あくびが出ると気分が良くなることがありますね。起床時ならば目覚めをスッキリさせ、就寝時ならばスムーズに睡眠に入るきっかけになります。あくびとは陰陽 (上唇と下唇) が離れ、また合致することです。陰陽とは、離れたり合わさったりするものです。離れることでより強固に一体化し、一体となることでより遠距離に活動します。一体化する姿は陰 (休息) で、離れる姿は陽 (活動) に相当します。両足でも、一体化する (両足が揃う) 姿は静止で、離れる姿は歩く姿ですね。もっと大きく離れると走る姿となります。休息が活動を生み、活動が休息を生むのです。

あくびの場合は、あくびが出る (離れる) ことで、寝る前ならばより休息 (睡眠) が取りやすくなったり、 起床時ならばより活動がしやすくなったりします。離れることにより、より強固に陽 (活動;日出) を推し進めたり、より強固に陰 (睡眠;日没) を推し進めたりするのですね。