鍼灸って何だろう

鍼灸って何だろう 「微鍼をもって…」一本鍼の理由

微鍼をもって、その経脈を通じ、その血気を調え、その逆順出入の会を営す。<霊枢・九鍼十二原>…「微」とは、わずかなものでありながら、全体に与える影響は絶大なものを言う。日常生活にも通じる東洋医学の哲学ともいえよう。

鍼灸って何だろう

鍼灸って何だろう  整形外科

整形外科  自分でできる健康法

自分でできる健康法  婦人科

婦人科  東洋医学って何だろう

東洋医学って何だろう  さまざまな病気の原因と治療法

さまざまな病気の原因と治療法  自分でできる健康法

自分でできる健康法  Q&A

Q&A  Q&A

Q&A  自分でできる健康法

自分でできる健康法  Q&A

Q&A  Q&A

Q&A  Q&A

Q&A  自分でできる健康法

自分でできる健康法  皮膚科・アレルギー科

皮膚科・アレルギー科  東洋医学って何だろう

東洋医学って何だろう  東洋医学って何だろう

東洋医学って何だろう  新型コロナ

新型コロナ  自分でできる健康法

自分でできる健康法  東洋医学って何だろう

東洋医学って何だろう  心療内科・精神科

心療内科・精神科  さまざまな病気の原因と治療法

さまざまな病気の原因と治療法  小児科

小児科  さまざまな病気の原因と治療法

さまざまな病気の原因と治療法  さまざまな病気の原因と治療法

さまざまな病気の原因と治療法  東洋医学って何だろう

東洋医学って何だろう  総合診療科

総合診療科  さまざまな病気の原因と治療法

さまざまな病気の原因と治療法  神経内科

神経内科  東洋医学って何だろう

東洋医学って何だろう  皮膚科・アレルギー科

皮膚科・アレルギー科  婦人科

婦人科  さまざまな病気の原因と治療法

さまざまな病気の原因と治療法  総合診療科

総合診療科  さまざまな病気の原因と治療法

さまざまな病気の原因と治療法  さまざまな病気の原因と治療法

さまざまな病気の原因と治療法  整形外科

整形外科  皮膚科・アレルギー科

皮膚科・アレルギー科  さまざまな病気の原因と治療法

さまざまな病気の原因と治療法  総合診療科

総合診療科  さまざまな病気の原因と治療法

さまざまな病気の原因と治療法  口腔外科

口腔外科  さまざまな病気の原因と治療法

さまざまな病気の原因と治療法  さまざまな病気の原因と治療法

さまざまな病気の原因と治療法  カゼ

カゼ  四季の養生

四季の養生  さまざまな病気の原因と治療法

さまざまな病気の原因と治療法  さまざまな病気の原因と治療法

さまざまな病気の原因と治療法  さまざまな病気の原因と治療法

さまざまな病気の原因と治療法  カゼ

カゼ  さまざまな病気の原因と治療法

さまざまな病気の原因と治療法  さまざまな病気の原因と治療法

さまざまな病気の原因と治療法  さまざまな病気の原因と治療法

さまざまな病気の原因と治療法  さまざまな病気の原因と治療法

さまざまな病気の原因と治療法  さまざまな病気の原因と治療法

さまざまな病気の原因と治療法  さまざまな病気の原因と治療法

さまざまな病気の原因と治療法  さまざまな病気の原因と治療法

さまざまな病気の原因と治療法  さまざまな病気の原因と治療法

さまざまな病気の原因と治療法  スポーツ障害

スポーツ障害  さまざまな病気の原因と治療法

さまざまな病気の原因と治療法  さまざまな病気の原因と治療法

さまざまな病気の原因と治療法  カゼ

カゼ  東洋医学って何だろう

東洋医学って何だろう  さまざまな病気の原因と治療法

さまざまな病気の原因と治療法  提言

提言  小児科

小児科  婦人科

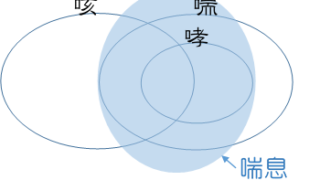

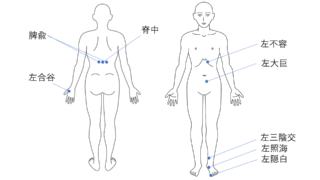

婦人科  耳鼻咽喉科

耳鼻咽喉科  提言

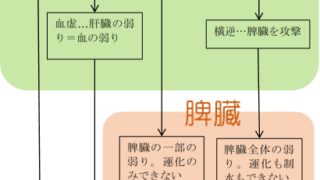

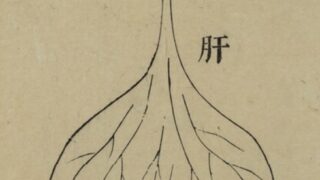

提言  消化器内科 (肝臓科)

消化器内科 (肝臓科)  提言

提言  東洋医学って何だろう

東洋医学って何だろう  総合診療科

総合診療科  整形外科

整形外科  消化器内科 (肝臓科)

消化器内科 (肝臓科)  東洋医学って何だろう

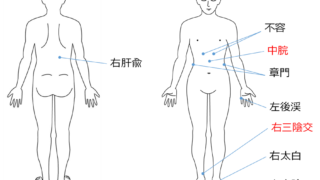

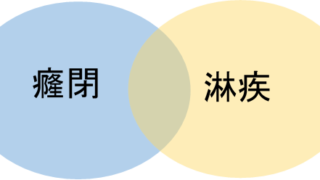

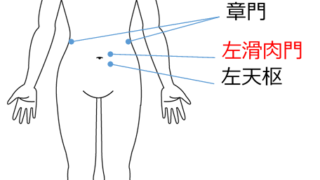

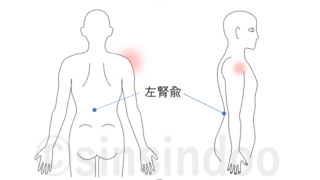

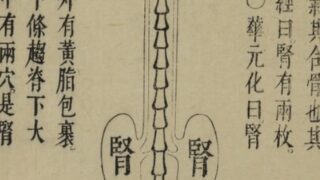

東洋医学って何だろう  腎臓内科・泌尿器科

腎臓内科・泌尿器科  東洋医学って何だろう

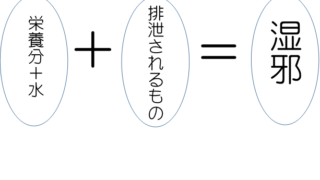

東洋医学って何だろう  東洋医学って何だろう

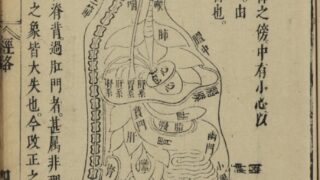

東洋医学って何だろう  東洋医学って何だろう

東洋医学って何だろう  東洋医学って何だろう

東洋医学って何だろう  東洋医学って何だろう

東洋医学って何だろう  東洋医学って何だろう

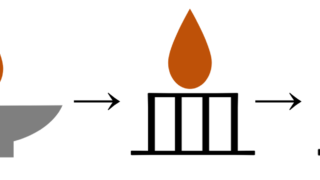

東洋医学って何だろう  天人合一

天人合一  東洋医学って何だろう

東洋医学って何だろう  東洋医学って何だろう

東洋医学って何だろう  東洋医学って何だろう

東洋医学って何だろう  提言

提言  東洋医学って何だろう

東洋医学って何だろう  東洋医学って何だろう

東洋医学って何だろう  ご来院の皆様へ

ご来院の皆様へ