60歳。女性。

「右手はだんだん出来ることが増えてきて喜んでるんですけど、左手のヘバーデン結節が痛くて…。」

3年前から左手指ヘバーデン結節。

ただしこれは主訴ではない。右腕骨折 (2年前) からの後遺症 (右手運動障害;CRPS) が主訴である。よって、つねにこれを中心に診察している。

その右手も、だんだん可動域が大きくなって、できることが増えてきた。その分、左のヘバーデン結節が気になるのである。

よってこの日 (2026/1/6) はヘバーデン結節を中心に診る。

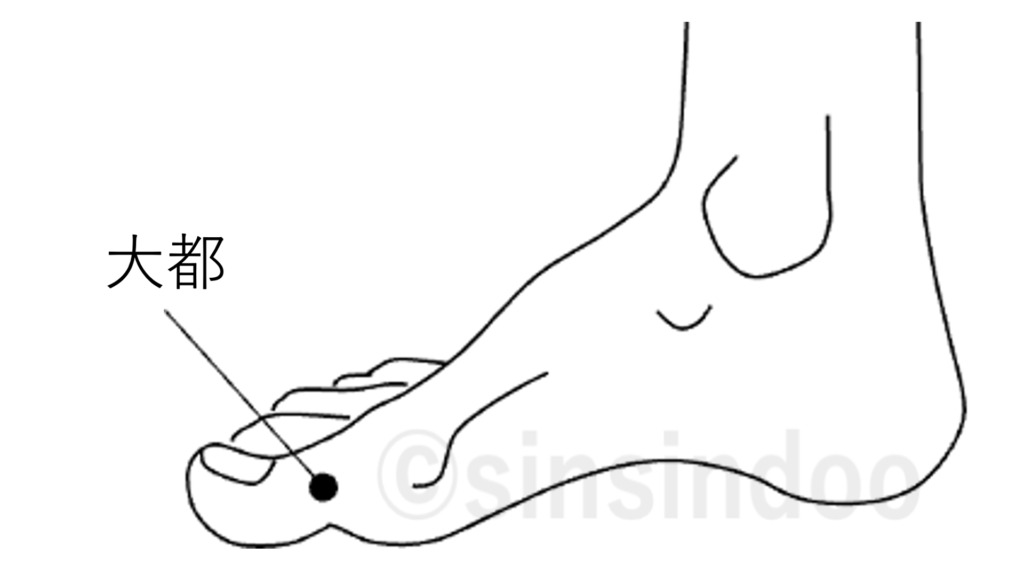

注目すべき穴処は大都である。このツボは、手足の小関節に痛みがあるときに反応しやすい。腱鞘炎や、あるいは肋間神経痛の時も反応が見られる。今回は右示指・中指・小指のDIP関節 (指先の第1関節) が病気の位置である。

よって大都の反応を診る。はたして実の反応が出ていた。この反応は「脾気急躁」があることを意味する。急躁とは、騒がしさのことである。

「なにか身辺で、気忙しさ・騒がしさって無いですか?」

「えーー、とくに…何もないですね」

「うーーん、そうですか。でも、あると思いますね。逆に、あるのにね、騒がしさを感じていない場合のほうが、それに向き合えないので良くないんですよ。なにか、少し引っかかってることでもいいです。」

「うーーん、あるとすれば… 妹とうまくいってないんです。9月くらいから。」

「なるほど…」

大都を診る。反応が消えた。

「それですね。」

「え? それなんですか?」

「いま反応が取れましたのでね。意識できてなかったので、余計に片付けものが蓄積していたのですよ。その押し入れが今開いた。すると、蓄積の手前の何かは、もう要らないものなので捨てるわけです。それだけで整理整頓の一歩が始まった。その一歩が大きいんです。ほんの少しが大きい。それは本当ですよ? たとえば震度5弱と震度5強では、揺れはほんの少し違うだけです。しかし一方は被害が出ない、一方は瓦が落ちてきたり塀が倒れたりする。ほんの少しってすごく大きいんですよ。いまその “ほんの少し” ができたわけです。」

百会一穴。5番鍼で2分置鍼。鍼はそれのみである。

大都を言葉で消すことによって手指の流れを良くし、さらに百会でベースを整えて大都の反応が復活しないようにした。

よってその後、1時間後にもう一度治療したが大都の反応は消えたままだった。昨日から泊まりで計4回の治療を行っている。大都の反応を認めたのは、その3回目の治療の時である。

〇

遠方なので2週間ぶりの来院 (1/19) である。

経過を聞くと、目を丸くして話しはじめた。

「先生、すごく不思議なんですけど、なぜか右手をぶつけなくなったんです。なんででしょう? 今までは、事あるごとに右の指の痛いところを机とか壁とかにぶつけて、すごく痛い思いをしてたんですけど、この2週間、それが無いんです! だから痛いのが全然楽で…」

「へええ、面白いですね。ぶつける頻度は前回治療前が10だとしたら、この2週間はどれくらいです? 」

「1ぐらいです。」

「ほとんど、ぶつからないと。」

「そうなんです! だからすごく楽なんです。でも、なんで?」

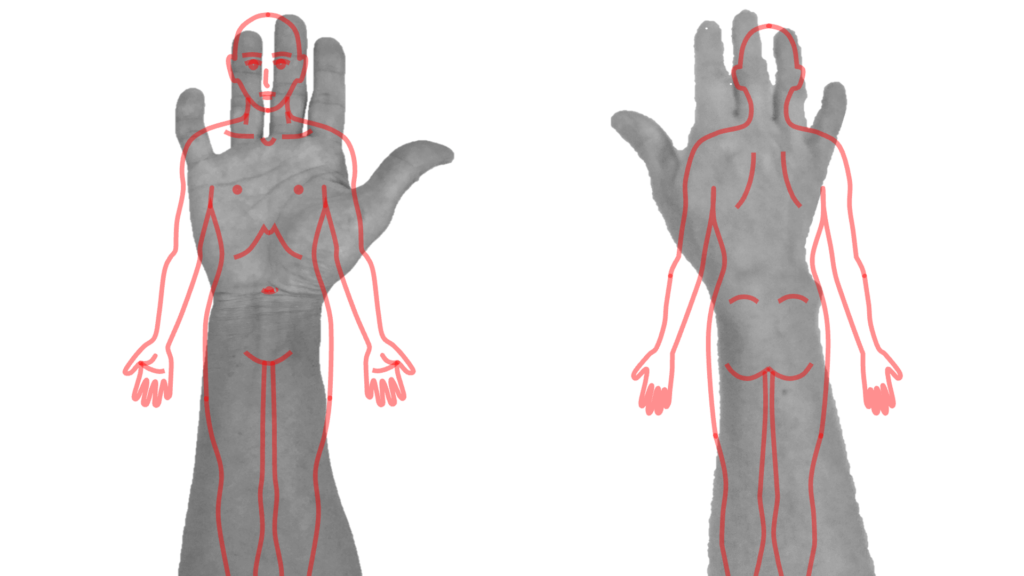

ヘバーデン結節のもう一つの側面は「気の上衝 (上昇) 」である。気の上衝といえば、頭に血 (気) が昇るというイメージでいいが、それと指とがどう関係するのだろう。そもそも手から肘までは、人体と相似する。上図のように、指先は頭部に、手首から肘にかけては下半身に相似する。ヘバーデン結節におけるDIP関節の腫れは、邪熱が痰湿を頭部に持ち上げた隆起だったのである。もし本当に頭部に命中すると、最悪の場合は脳梗塞となる。それを、手指が肩代わりしているのである。軽症とは重症の肩代わり、そして重症へのプロセスとなり得る。

そしてその気の上衝は、邪熱の持つ躁急さ (さわがしさ) ・焦燥 (あせり) である。それらがことあるごとに手指を、机や壁の角にぶつけては痛みに苦しむという日常の原因だったのである。

かつての生活習慣が、痰湿・邪熱を生んでいた。

- 朝食はコーヒーとオレンジのみ

- 昼食はオートミール・もち

- 夕食は夫の帰りが遅いので9時以降

- 仕事中 (家でも) お菓子をつまむ

- 夫との関係でストレス

初診以降、これらは全て改善、大きな成長を遂げてきた。そういう要素があってこその、今回の著効である。

もちろん当該患者のヘバーデン結節は、妹さんとの間柄だけが原因ではない。しかしここ最近の指の痛みの原因はまさにそれであったということが、治療後のこの極端な好転によって知ることができるのである。

それはともかく、ヘバーデン結節の診断方法としては新説だろう。

整形外科的 (物質的) には捉えない。

人間として捉える。指を、人間として扱う。

その捉え方が劇的効果につながる。

「だからこんなに痛みがましになったんですよ。」

気持ちが落ち着いた。

それはほんの少し、自分に向き合うことだった。