右上肢と右下肢の片麻痺状態。

力が入らない。しかも手や膝をまっすぐ伸ばせない。

家では壁づたい。それ以外は杖。外出は車椅子。

20歳の女の子である。2024/11/5初診。

中学から摂食障害で学校に行けていない。15歳・16歳と精神科 (閉鎖病棟) に2度入院、さらに保護室に隔離される。体重は一時26kgに。監禁されロープで縛られ、無理に食事を詰め込まれる。米やパンへの恐怖というトラウマを残しつつも、そののち体重は43kgまで回復する。運転免許証を取得するなど小康を得たが、その後まもなく半身不随となり、現在に至る。

そんな彼女を僕は支える。力量が必要なことは言うまでもない。

阪大病院転院まで、あと3ヶ月

右手の症状

初診時は握力計が握れなかった。よって右握力は計測不能。

しかも、右手が固まっている。下画像は初診時 (2024/11/5) の手の状態である。右手指が伸びない。僕が無理に伸ばそうとしても、硬くて伸びない。攣縮である。この初診、鍼 (2番) を百会に打ってすぐに抜く。脈を見ようとして手を合わせてもらうと、両手が合わさった。

「効いてるよ。よかっだなあ…。」 声がつまる。

下動画は4診目 (11/11) のものである。もう、動画を撮る余裕がある。

初診 (11/5) は出来なかった “グーパー” が出来るようになっていた。

11/11 (4診目)

ちょうどこの頃、通院していた奈良医大病院がさじを投げ、阪大病院に転院を勧めてきた。原因が分からないためである。転院すれば、大掛かりな検査が長期に渡って行われることが予想される。

「いま、鍼治療を受け始めたところで、効いているのでもう少し待ってもらえませんか。」

「本当に鍼が効いているかは3ヶ月あれば分かるでしょうから、3ヶ月待ちましょう。効果がなければ阪大病院に行ってくださいね。」

普通は阪大に行くだろう。

だがそれを保留して、当院に「かけた」のである。

これが未来を分けた。

下動画は13診目 (12/2) 、初診から1ヶ月後のものである。

12/2 (13診目)

右下肢の症状

下動画は3診目 (11/8) の治療前である。

11/8 (3診目)

鍼を打つ前

下動画がその治療後である。

鍼 (2番鍼・10秒置鍼) を打った後

3診目 (11/8) の 治療前の動画 (上の動画) を見てほしい。

自力では右脚を上げることができず、右手を添えて上げているのが分かるだろうか。

だが、これでも初診 (11/5) よりも良くなっているのである。初診は手を添えても上げられなかった。すでに力が入るようになってきたのである。

この動画はかなり良くなったので撮影することを思いついたのであり、初診の動画は撮っていない。初診時は、僕も必死で動画どころではなかったのである。

さらにこの動画から、膝を伸ばすときにすっと伸びているのが分かる。これが初診は出来なかった。だが、よく見ると少しギクシャクしながら膝を伸ばしているのが分かる。初診の動画が取れていないのが残念だが、膝がすぐに伸びなかったのである。これは後述するが、膝クローヌス (脳梗塞などの中枢神経障害を疑う) である。初診は伸ばすのに10秒近くかかっていた。3診目に撮影したこの動画はほぼ改善したものである。

治療前と治療後を比較すると、治療後に大きな改善が見られる。なぜこういう動画を撮ろうと思ったかというと、初診も2診目も、治療後に大きな改善が見られたからだ。だから3診目も改善するだろうと思って撮ったのである。

ただし、すんなりと良くなったわけではなかった。初診時は、もう治ったかと思うくらい劇的改善があった。当然ぼくは、その効果が次回まで持続することを強く願った。しかし2診目は初診時治療前の状態に戻っていた。就寝するまではすごく良かったが、一夜明けると元に戻っていたという。気落ちしたが、よく診てみると初診治療前よりも、やや動きが良い。そうか、治療でぐっと良くして、やや悪くなるがまた良くして、そうやって改善していくのかもしれない。

その直感は的中したのだった。

車椅子→ 歩く→ 走る

初診時、駐車場から20mの距離を杖をついて来院した。右膝は力が入らないうえに伸ばせないので、歩くと「膝カックン」になる。膝から崩れてしまいかねないので、杖なしでは歩行できなかったのだ。

4診目 (11/11) 、もう杖はついていない。わずか4回の治療で脚に力が入ってきて、転倒するするこわさがなくなったからだ。その様子が下動画である。

だが、よく見るとまだ右足を引きずっているのが分かる。

11/11 (4診目)

13診目 (12/2) 、スムーズに歩けるようになった。もう右足は引きずっていない。

12/2 (13診目)

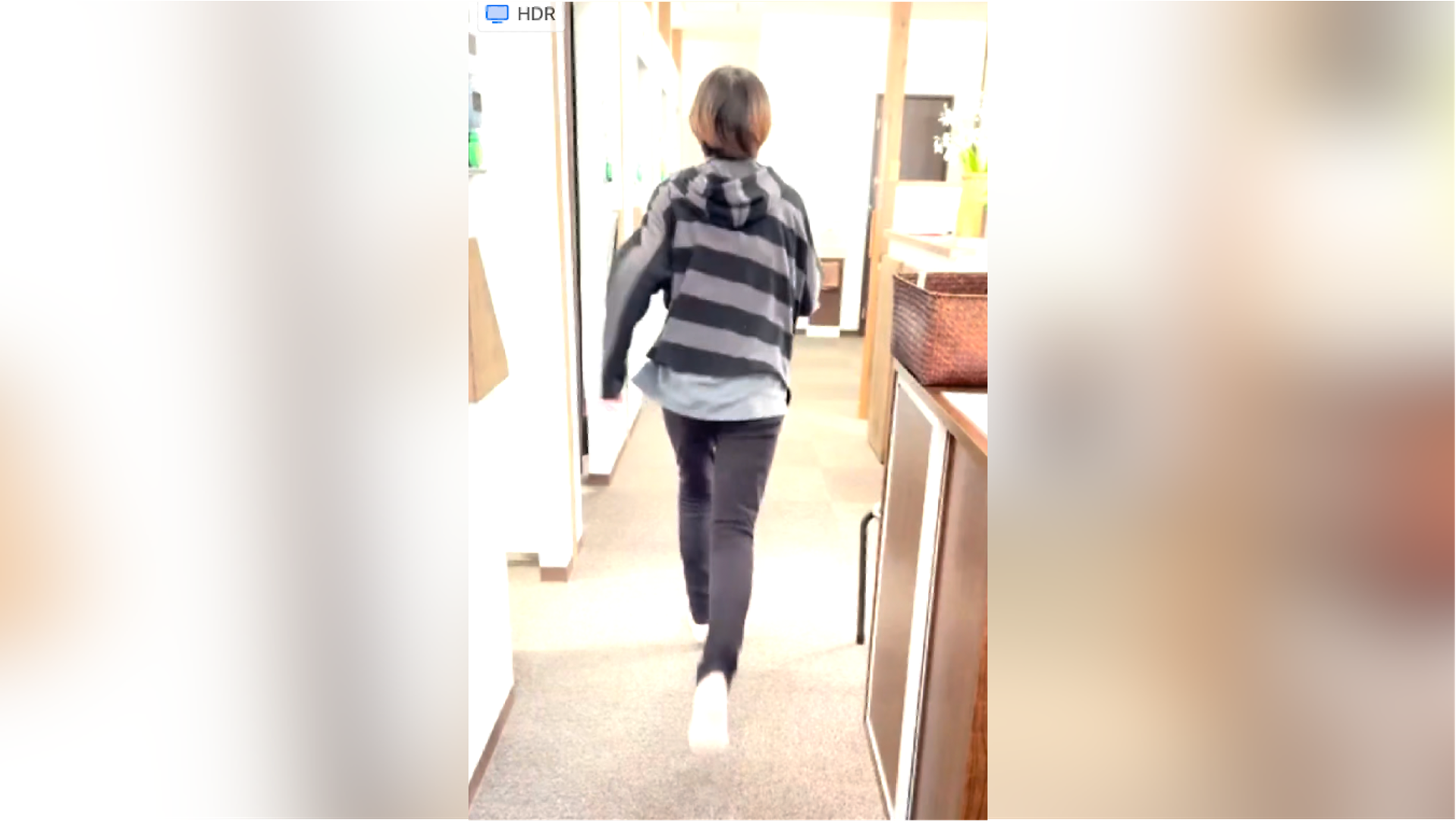

32診目 (1/30 )、雨が降った時に車から家の玄関まで、無意識で走ってしまうという。え? まじか。動画を撮らせてもらった。本当に走っている。本当に嬉しい。初診 (11/5) から3ヶ月足らず。

1/30 (32診目)

奈良医大病院から勧められた阪大病院転院を保留した結果、その3ヶ月を待たずに、そもそも通院の必要がなくなった。もちろん転院の話も立ち消えになった。

これには僕独自のリハビリ法が貢献している。後で詳しく説明したい。

わたくし事だが、狭い旧治療所から広い新治療所に移転した。

その記念に、走ってもらった。

5/8 (59診目)

お風呂に入れない→ スクワット

下動画は3診目 (11/8) の治療後、さきほどベッドで脚を上げてもらった日の治療後、その帰り際に撮らせてもらった。

付き添いのお母さんも「すごーい!」とおっしゃっているが、わずか3回の治療で出来なかったことが出来るようになったのである。

11/8 (3診目)

5診目 (11/14) の夜、1年半ぶりに一人でお風呂に入れたと言って喜ぶ。湯船をまたぐことが出来るようになったのである。今では腋で支えてもらって入ったり出たりしていた。

ただし、まだ一人では立ち上がれない。お母さんに手を引っ張ってもらって、湯船から立ち上がっている。

受付のほうから、大きな声が聞こえてくる。

母「わあ、すごい!こんなん出来るようになったん ! ? 」

本人「そうやねん。できんねん。」

靴を立ったままで履けるようになったのだ。

9診目 (11/23) 、自力で湯船から立ち上がれるようになった。完全に一人でお風呂に入れる。

11診目 (11/28) 、立ったままで靴下を履けるようになった。

下動画は13診目 (12/2) 、両脚の挙上ができるようになったので動画に撮らせてもらった。右が力が入らない方である。右足で地面をしっかり支えて、ぐらつきながらも左足を上げることができている。なるほど、これならお風呂も靴下も余裕だ。

12/2 (13診目)

23診目 (12/30) 、一人で頭を洗うことが出来るようになった。握力が戻ったのだ。

24診目 (1/3) 、年末年始は、ずっと料理をしていた。初詣で神社の階段をスタスタ上れた。

27診目 (1/14) 、昨日、成人式に出席。おめでとう。

31診目 (1/27) 、車を運転して来院 (お母さん同乗) 。なんの問題もなかった。おととし半身不随を発症して以来の、久しぶりの運転である。

59診目 (5/8) 、走っているところを動画に撮らせてもらうと (先の動画) 、「こんなこともできます」と、追加で披露していただいた。そーかー。こんなことまで…。

5/8 (59診目)

6月にはおじいちゃんの畑を手伝って、タマネギの収穫をした。タマネギを引くのはかなりの握力がいる。しかも足腰で踏ん張って引っ張らなければならない。そういう作業を、30分も続けてしたのだという。少し腰が筋肉痛になったと笑っていた。

完治したのだ。

半身不随、その詳細

1年5ヶ月前にギラン・バレー症候群を発症し、半年後にその後遺症と診断される。後遺症と診断された時点では右半身の筋肉に力が入らないのみであった (障害者手帳を取得) 。筋力低下は、はギラン・バレー症候群やその後遺症の特徴である。症状がこの筋力低下のみであれば、奈良医大病院も納得して阪大転院は勧めなかったかもしれない。

それだけでは済まなかったのだ。

ギラン・バレー症候群とは、ウイルスや細菌による感染症をきっかけに、本来それらを攻撃するはずの免疫が暴走し、誤って末梢神経 (運動・感覚・自律神経など) を攻撃し、炎症が起こって末梢神経が損傷されることによって起こる。本症例では主に運動神経を攻撃してしまい、筋力低下となった。通常、数か月〜1年以内に急回復するのだが、まれに後遺症を残すことがある。ギラン・バレー症候群後遺症である。後遺症は、攻撃され損傷を受けた末梢神経が、何らかの理由で修復されない事によって起こる。後遺症では炎症はすでに終息しているのが通例である。

運動神経損傷 (筋力低下) はギラン・バレー症候群の特徴で、90%以上 (ほぼ全て) の患者に見られ、下肢→上肢と左右対称に進行するのが典型的である。感覚神経損傷 (しびれなど) は70〜90%の患者に見られるが、軽症で済むので目立ちにくい。自律神経損傷 (血圧変動など) は20〜30%だが重症化しやすい。一般に予後は良好で、数週間後に麻痺の回復が始まり、筋力低下も数ヶ月で回復する。 ただし、一部 (15~20%) は回復せず重症化することもある。筋力低下が呼吸筋に及ぶと死亡することもある。致死率は2〜3%と言われている。

ここ数ヶ月、筋力低下が悪化し続けているのである。さらに深刻かつ奇妙なのは、右膝伸展困難・右手伸展不能が発症したことである。この手足の症状は、攣縮 (筋肉が勝手に収縮する) によるものである。実際、当院初診時の右膝は、仰臥で伸ばすのに10秒近くかかった。おかしいので僕の手で押して無理に伸ばそうとすると、ビビビンッと規則的・律動的な痙攣があった。膝クローヌスである。中枢神経障害があることを示す。代表的なのは脳梗塞である。

明確なのは、ギラン・バレー症候群 (の後遺症) は、末梢神経障害であるということである。にも関わらず、本症例では中枢神経障害の兆候が認められる。これには奈良医大もかなり混乱したようだ。脳や脊髄などいろいろな検査をしたが原因を突き止めることができなかった。阪大病院への転院を勧めたのは、こういう経緯があったからである。

さらに言えば、ギラン・バレー発症 (2023年6月;19歳) からすでに1年を経過した2024年6月ごろから車椅子が必要になるまでの急激な悪化をみたということである。後遺症であるならば、こういうことは通常考えにくい。

急激な悪化とは、右半身の麻痺と攣縮が激しくなり、同時にもともと筋力低下がなかった左半身にも筋力低下が見られるようになったことである。中枢神経障害と末梢神経障害が同時に起こっている。まるで筋萎縮性側索硬化症 (ALS) のようである。原因不明なだけに得体のしれないこわさがあるのだ。

まとめてみよう。

下肢に関しては、右膝がこわばる。いったん曲げたら伸ばせない。仰向けで膝を曲げ、そこから膝を下ろして伸ばさせると、伸びるまでに10秒近くかかる。

上肢に関しては、合掌できない。右手指から手のひらが固まって伸ばせないのである。無理に背屈させようとしても動かない。

以上が、右上下肢の痙縮を示す。

さらに、右下肢に力がはいらない。右手も同様、握力計が握れないのは前述のとおりである。これらが、右上下肢における筋力低下を示す。右ほどではないが左上下肢の筋力低下も進行しつつある。

半身不随やそれに伴う攣縮は、中医学的には中風が該当する。

筋力低下は、中医学的には痿病である。

初診までの経緯

- 中学1年生の時、摂食障害 (SMA症候群) を発症し入院、一時は26kg (身長160cm) まで体重が減少した。よって中学から学校に行けていない。

- 13歳でCVポート (鎖骨下静脈への埋込み点滴) で栄養剤を点滴、おそらくそれが原因の敗血症を2回も起こし、食事が全く取れない状態。

- 14歳、精神科閉鎖病棟に入院。食事を強制的に摂らされる。

- 15歳、精神科閉鎖病棟に再入院。保護室で体をロープでしばられつつの食事強要、それ以外の時間は密室に閉じ込められ、あたりまえに起こる希死念慮、無理に食べさせられる米とパンに対する恐怖、他人と食事を摂ることの恐怖が、この時から根付いている。

- 15歳、退院とともに心療内科個人院に転院。

- 16歳、通信制高校に進学、退院後、小康状態となる。尿路結石を発症。

- 17歳、スーパーレジ打ちのバイトを始める。

- 18歳、無月経の治療を開始する。自動車免許を取得。

このような経過ゆえに生理がない。そこで18歳 (2022年4月) から無月経に対するホルモン治療 (プレマリン・デュファストン;卵胞ホルモンと黄体ホルモン) を始め、当院初診日に至る。月経を強制発動させた結果として起こる生理痛にはカロナール (アセトアミノフェン) を服用していた。

- 18歳 (2023年) 4月、料理学校に入学し通いながらレストランで働く。

- 19歳 (2023年) 6月、右半身に力が入らなくなり、ギラン・バレー症候群と診断される。

- 19歳 (2023年) 12月、ギラン・バレー症候群の後遺症と診断される。通常、ギラン・バレー症候群は数ヶ月経過すると大きく改善するが、半年を経過してやや軽快するも回復には至らず、後遺症の診断となった。

- 19歳 (2024年) 2月〜4月、レストランでバイト。症状悪化により退職。

- 19歳 (2024年) 4月、急激に悪化する。右半身の麻痺と攣縮が激しく、歩くこともペンを持つこともままならない。また左も麻痺が生じる。すなわち左手と左下肢の筋力低下である。右下肢ほどではないが、左下肢も力が入らなくて時々カクンとなるようになった。後遺症診断により障害者手帳 (下肢4級・上肢7級) を取得。

- このころから車椅子を必要とする。

- 20歳 (2024年) 6月、悪化が止まらないため、奈良医大病院で検査入院。原因不明。

右手握力は握力計は持てるが握る力がなく、握力0ではないが1kg未満。左の握力は5kg。 - その6月、漢方クリニックにも通院を始める。だが、その後も悪化に歯止めが掛からない。

- その10月、たたみ掛けるように大きな悪化があった。手足がさらに動かなくなった。

その漢方クリニックからの紹介で当院初診となった。2024年11月5日である。

この人生に向き合う

どんな気持ちで当該患者に向き合ったか。

「僕もね、弱かったんですよ。高校生の時なんか、障害者として扱ってもらったほうがバカにされなくて済むと考えたりした。でもね、今、その弱かった過去を乗り越えて、それが誰も追従できない強みになっているんです。ハンディが大きければ大きいほど、それをアドバンテージに変えたときに大きな強さになる。これからそれをやっていきましょう。その経験は絶対に無駄にならない。その経験を、世の中の役に立つために生かしていきましょう。」

「すごく分かります。でも私、これまでの境遇が不幸だったとかハンディだとか、思ったことないんです。こうやって (母親に) ここにも連れてきてもらっているし、いっぱい与えてもらっているし…。あれ? なんやろ。涙が出てきた。両親には本当に感謝しかないんです…。」

一瞬、呆然とした。僕は、言ってはならないことを言ってしまった…?

…いやちがう。僕が間違ったのではない。この子がすごいのだ。

「…すごい。それはすごいなあ。そんな風に思ってるのか。それはね、これから良くなるうえで、すごく大きな追い風になるはずです。すごいなあ、お母さん、まっすぐに育てられましたね…。」

この奇跡に、この要素は関与している。後述する。

実際、このあと初めて鍼を打つのだが、その場で劇的改善を見たのである。

リハビリ

当院の治療には、いろんな要素がある。

鍼もそうだが、養生 (どう食べるか・どう寝るか・どう動くか・どう考えるか) もそうである。とくに養生は僕の主観では指導しない。患者さんのお体の言う通りに従う。実際には脈診などで体の声を聞くのである。だから僕が行う養生指導は教科書には書いていない。体の発する言葉が教科書なのである。あらゆる選択は、それによって行っている。それを前提に以下読み進めていただきたい。

まず鍼である。ほとんどが百会一穴、初診 (11/5) から12診目 (11/30) までは2番で置鍼5〜10秒、それからだんだん時間を増やして46診目 (3/24) からは置鍼5分とした。番手は34診目 (2/6) から3番に上げた。

初診で伸びなかった手が鍼を打って5秒後に伸びたとは、前述のとおりである。鍼は治療の軸になるものである。

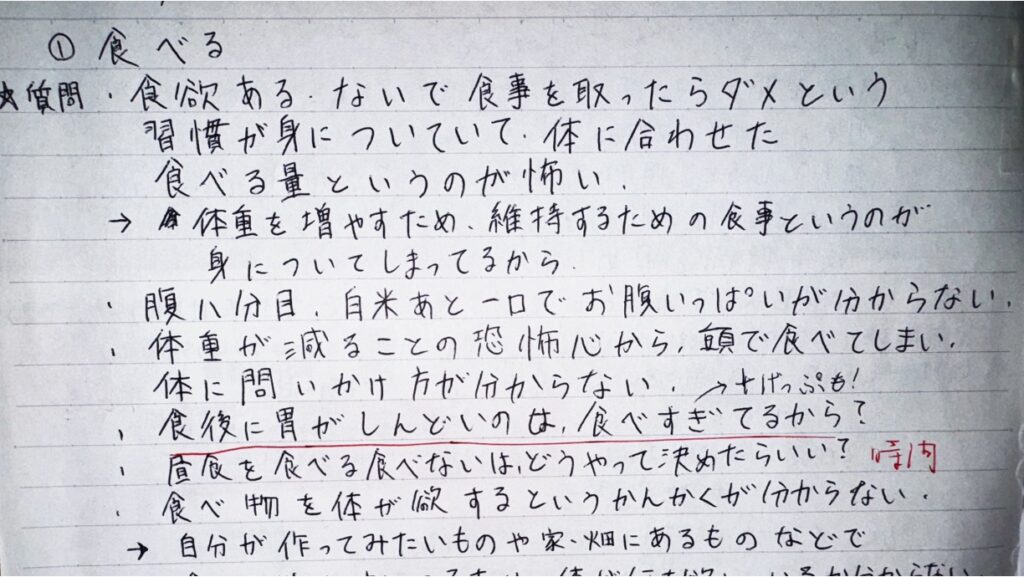

次に大切な治療の要素は、養生指導である。

食べ方の指導、寝方の指導。

さらに考え方の指導。当該患者は、幼い頃からあれこれ考えて完璧な答えを求める性質がある。それもあってか、毎回ぼくにいろんな疑問を文章にまとめて投げかけてきた。診療時間中に回答している時間がないので、手すきのときに電話して答えてあげた。そのたびに納得して、いろんな知識 (考え方) を得ていったのも大きい。余計な思考は血を消耗する。血は正気であり、体を治す原動力となるものである。

そして動き方の指導。これはリハビリにも直結する。やったのはウォーキングだけである。それで手足の攣縮も筋力低下も完治したのである。ウォーキングをやるかやらないか、やるなら何分間するかは、すべて脈診で体の声を聞き、判定した。僕の主観はまったくない。

たとえば、真冬の夜に外に裸で30分立ったままでいる…これは体に悪いということは誰でも分かる。また冬に寒いと感じジャケットを着る…というのは体に良いということも誰でも分かる。誰でも分かるからと言ってそれを直感でやらずに、厳格に正否を判定する方法を探すのである。そしてその方法で、はたして正確な正否判定できるか、それができなければその方法はその時点で間違いといえる。それができれば、他のことでも判定してみて、10年使い続けてもエラーが出なければ信頼していいだろう。僕にとっては、その方法は「脈診で “体の声” を聞く」というやり方だった。

その方法を用いてまず行ったのは、一切のリハビリの廃止だった。すなわち、初診以前、当該患者は奈良医大病院の指導で20分のウォーキングを行っていた。もちろん杖を付き、いつ転倒するかわからないので介助を受けながらである。それを初診時 (2024/11/5) に、いったんやめるよう指導した。安静をもって第一の養生としたのである。

さらにその脈診をつかって、治療が進んだ5診目 (11/14) にウォーキング3分を指導した。

そして8診目 (11/21) 、7分に。

11診目 (11/28) 、10分に。

14診目 (12/5) 、15分に。

15診目 (12/7) 、20分に。

17診目 (12/12) 、25分に。

23診目 (12/26) 、30分に。

24診目 (1/3) 、40分に。

28診目 (1/16) 、1時間に。

31診目 (1/27) 、1時間30分に。

65診目 (5/29) 、1時間30分を早足で。

68診目 (6/9) 、ウォーキング無制限。 >> このころ、タマネギ収穫30分ができた。

76診目 (7/7) 、ジョギング指導。

初診以前は、奈良医大の指導のもとウォーキングを行っていた。

また、毎晩父親に右手のマッサージをしてもらっていた。

まず、これらをやめるよう指導したのである。

その結果、どうなったかは上の動画に明らかである。重要なのは、これらの指導をすべて素直に受け入れてくださったことである。頑固な人はそうはいかない。今まで、ウォーキング等の運動を禁止するよう指導したことは数限りなくあるが、言うことを聞こうとしない人は少なからずあり、それを理由に治療を断られたこともあった。世間で言われている「とにかくやればいい」という言葉だけを、かたくなに信じているのである。

そんな単純なものではない…ということを本ページの動画によって証明したい。リハビリを監修する医師、理学療法士・作業療法士の先生方には、やるべき時とやらざるべき時の噛み分けが厳然として存在するということを指摘したい。そういうことが出来るようになれば、本ページの内容並みに改善する身体障害者が続出する可能性が大いに広がるだろう。

また、奇をてらったリハビリ方法を用いずとも、ただウォーキングだけで完璧な改善を見たということもご存知いただきたい。方法ではないのだ。握力計すら握れなかった手で、タマネギを引けるようになったのである。リハビリはウォーキングのみで、手のリハビリは一切していない。部分ではない。生命力 (全体) を上げることだ。手を動かしても生命力は上がらない。足を動かせは生命力は上がるのである。

さらに、マッサージやストレッチを全く行わなかったことも特記しておこう。これらは脈診で否と出る。まず鍛えることである。それがスポーツ選手並みのものとなれば、マッサージやストレッチも是と出る。しかし、鍛えもせずに緩めても生命力は強くはならないのである。鍛えるとは筋肉を縮めることである。筋肉を緩めることとそれとは、陰陽関係にある。

いつ、なにを、どれだけ行うか。それが全てであると言い切ったのが、本ページ内容である。

極端な症例である。特定機能病院の力量をはるかに上回ったからである。

リハビリという概念を、根底から見直すに値する内容であると自負する。

中医学の病因病理を学ぼう…血虚がベース

さて、中医学的に見た病因病理である。読み進める気が失せるかもしれないが、これをやらないことには学びにならない。本症例を、未来のさらなる奇跡につなげるために。

まず、百会一穴のわずか5秒の置鍼という刺激で、その場で攣縮が取れ、握力や脚力が回復するという現象が、なぜ起こったのだろうか。まず、動きの悪さは痰湿が関わる。さらに、筋力低下は邪熱 (攣縮は生風) である。そして、これらが速やかに取れたという事実がある。

だがしかし、そんな簡単に取れる邪気ではないはずである。気滞が、痰湿・邪熱を抑え込んでいたと考えるべきだろう。気滞なら、その場で取れる可能性がある。

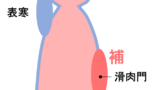

表寒が気滞を強固にし、気滞が痰湿・邪熱を抑え込んでいた構図がある。いつも言うことだが、多くの疾患は表証を挟んでいる。当該患者は漢方クリニックを経て来たのであるが、それでも表証は存在した。それを診察できていないのである。これを取らなければ、気滞も痰湿も邪熱も取れてこない。先表後裏の法則は、ほとんどの症例 (特に初診) に汎用されるものである。

その場で取れたのに、なぜ時間が経つとまた動かなくなったのか。初診は就寝前までは良かったが、翌朝はまた動きにくさが復活していた。この持続性の無さは血虚である。

実は、彼女はまだ初潮がない。それで、18歳から初診現在 (20歳;2024年11月) まで、ホルモン剤を用いて月経を強制的に来させていた。ところが2024年5月血液検査を見ると、赤血球数が基準値を下回っている。

なぜ放置しているんだろう。

中医学的には、手足に力が入らないのは血の虚損がベースにあると考える。

足受血而能歩.掌受血而能握.《素問・五藏生成論篇10》

【訳】足は血を得て歩くことができる。手は血を得て握ることができる。

婦人科がホルモンを飲ませたのだが、婦人科は婦人科のことだけ考えているならば、それはやってはいけないことである。そもそも精神疾患の不安定さは血虚がベースにある。みんなもっと中医学を勉強すべきである。勉強不足が、彼女の人生を左右することになったら、どうやって責任を取るのか。自分の科だけを見るのではなく、全体をも見なければならないとは、こういうことがあるから僕は口を酸っぱくしていうのである。中医学は全体観を学ぶ上で不可欠である。これから先、原因不明のままで悪化が止まらず車椅子生活になって親の介護なしでは生きていけなくなるのか、もしくは本ページのように走れるようになるのか。その分岐点を貴方が左右していることを知るべきである。知らなかったでは済まされないのである。子宮よりも体の方が大切ではないのか!

月経を無理に来させたことにより、つまり血を定期的に捨てたことにより、元々血虚ゆえに無月経であったところの血虚を、さらに進行させた。進行の結果として、肢体不自由で車椅子生活となるところまで血虚が進んだ。それが病因の全てではないが、それが大きな要因となった。

よって初診時で、「無理に月経を来させる行為」は止めてもらった。ほんとうに素直に彼女はそれを受け入れてくれた。完治させた力量をもつ者の印象として、これ無くして改善はなかったと断言する。

結局、西洋医学的には原因不明のままである。しかし完治したのである。

一方、中医学的には原因明確だったのである。だから完治したのである。

中医学を学ぶべきである。もし彼女が中医学と出会わなかったらどういう人生を送ることになっていたか、重々考えるべきである。

頭の回転 (余計なクルクル) を、足の回転 (ウォーキング) に置き換える

以下に挙げた2症例は、当該患者のものである。

当該患者は、2025/7/28時点で、ウォーキングとジョギングをあわせて1時間半行っている。これは半身不随の回復を目的としたものでは、もうない。

メンタルの改善を目的としている。彼女の特性は頭の良さである。回転が早いのだ。その回転 (クルクル) は、必要なクルクルもあるが、それと釣り合うように余計なクルクルもある。ウォーキングで足をクルクル回転させると、その分、頭のクルクルがおろそかになる。それはまず、不必要な余計なクルクルから疎かになり、必要なクルクルはそのまま残る。

ウォーキングを長時間行える生命力にすることによって、体力が増すと同時に余計なことを考えなくすることができるのである。頭の良さはそのまま持続だ。

考えなくてもいいことを考えてしまうという人は多いだろう。これは大きく血 (生命力) を消耗する。車の車輪がくるくる回ると、その分ガソリンが消耗するのと同じである。

そういう方にとって、当該患者の症例はいい見本となる。これだけ極端な効果をあげた症例だけに、どうすればいいか分かりやすいのである。

詳しい説明は上の2症例で行っている。ぜひ読んでいただきたい。

まとめにかえて

このような血虚がベースとなって、気滞をひどくし (気実血虚) 、その気滞に痰湿・邪熱を挟んだのだろう。逆に言えば、気滞を取ることによって血を少しずつ補っていったということも言える。

血虚をベースにした気滞は取れにくい。

ところが、である。

気滞がすみやかに取れたのである。

まるで、いますぐにでも気滞が取れる準備ができていたかのように。

そこが本症例が完治にいたった決め手である。

もちろん醫者の勉強・経験・力量がそのレベルに達しているということが前提ではある。しかしそれだけではダメだ。

すなわち、ご本人に迷いがなかった。上述したように、現在の境遇をすんなり受け入れている。ウォーキングやマッサージをやめる指導も、月経の件も、すんなり受け入れた。週に2〜3回通ったほうがいいと言えば、欠かさず3回通院した。走れるようになってからは、メンタルの治療のために週に2回を欠かさず持続している。普通のご家庭である。なんとかやりくりして通っておられるのである。

ぼくが正しいことをしようとしても、そうはさせてくれない患者さんは少なくない。すんなりいかない。これが滞りである。それが、彼女にはなかった。

すんなりいった。滞らなかった。

なぜだろう。

彼女の信念である。

僕への信頼である。

理屈者には得られない。それを言いたい医療者は、まずこの程度の力量を身に付けてからにせよと念を押しておく。理屈以前の重大な要素があることに気づいてほしい。

初診は4時間かかった。なぜこういう病気になったか、良くするにはどうしたらいいか、それを話し続けた。ぼくはずっと一生懸命だったと思う。いつものことではあるが、あっという間に時間が経っていたからだ。鍼を打った後、手が伸びたときは涙で声が震えた。

なぜ効いたか。

こいつはそういう奴だと、すでに彼女は見抜いていたのである。

そんな僕だと、すでに信じてくれていた。

鍼を打つ前に、すでに治る準備はできていたのだ。

健康を回復した今も、食事の最初の一口目から、どうやって誰にもバレずにご飯を捨てることが出来るか、反射的に考えてしまうという。